knowledge ナレッジ

ブランド価値を高めるための施策とは?成功企業に学ぶブランディング戦略

現代の市場では、情報の氾濫と競合の激化により、顧客が目にする選択肢は無数に広がり、「良いもの」だけでは記憶に残らない時代が訪れています。

こうした環境下で企業が注目すべきなのが、「ブランディング施策」です。

単に知名度を上げるだけでなく、顧客の心に残る「第一想起」のポジションを確立し、購買行動に繋がるブランド体験を構築することが求められています。

本記事では、企業が取り組むべきブランディング施策の全体像と具体例をわかりやすく解説します。ブランド価値を高め、競争優位を築くためのヒントを得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

Contents

なぜ今、ブランディング施策が重要なのか

顧客の選択肢が増え続ける今、商品やサービスの「良さ」だけでは差別化が難しくなっており、ブランドとして記憶に残る工夫が不可欠です。

コモディティ化と顧客ニーズの多様化

近年、多くの業界で製品やサービスの機能・品質が均一化し、顧客にとっては「どれを選んでも大きな差がない」状態が生まれています。これは、いわゆるコモディティ化と呼ばれ、差別化要素が埋もれやすくなる大きな要因です。

さらに、顧客の価値観やライフスタイルが多様化し、「万人に好かれるもの」をつくる難易度が高まっています。機能性や価格といった理性的な要素だけでなく、感性・情緒に響くブランド体験こそが選ばれる理由になる時代へとシフトしています。

こうした環境下では、単発的なプロモーションではなく、企業の世界観や価値観を一貫して届けるブランディング施策が、選ばれるブランドへの第一歩となるのです。

第一想起の重要性とEvoked Set理論

ブランディングにおける施策の目的は、単なる認知拡大ではありません。最も重要なのは、顧客の記憶の中で「最初に思い出される存在」になることです。

この状態を、マーケティングでは「第一想起」と呼びます。

たとえば「エナジードリンク」と聞いたときに、多くの場合で「レッドブル」が真っ先に浮かぶように、第一想起のポジションにあるブランドは、選ばれる確率が圧倒的に高くなります。この心理メカニズムは「Evoked Set(エボークトセット / 想起集合)」という理論で説明されます。

人は購買を検討する際、過去の記憶や印象からいくつかの候補を思い浮かべ、その中から選択を行います。このため、Evoked Set(想起集合)に入っていないブランドは、そもそも比較検討の土俵にも上がれないのです。

ブランディング施策は、この「想起の枠」に入り込むための戦略的アプローチであり、購入率・リピート率・推奨率すべてに直結する極めて重要な要素なのです。

■あわせて読む

『想起集合(エボークトセット)とは?意味・重要性・戦略をわかりやすく解説』

『第一想起とは?ブランド・マーケ戦略における重要性と活用方法を徹底解説』

マーケットイン時代に必要な価値伝達

かつて日本企業の多くは、技術力や製品の完成度を武器にした「プロダクトアウト型」の戦略を取ってきました。しかし現在は、市場の変化スピードが増し、顧客ニーズも多様化していることから、「顧客起点」で考えるマーケットイン型のアプローチが求められています。

ここで重要になるのが、企業が伝えたいことではなく、顧客が受け取りたい価値をどう届けるかという視点です。

具体的には、「誰に」「どのような価値を」「どんな文脈で」伝えるかを設計し、タッチポイントごとに意味づけされたブランド体験を提供する必要があります。

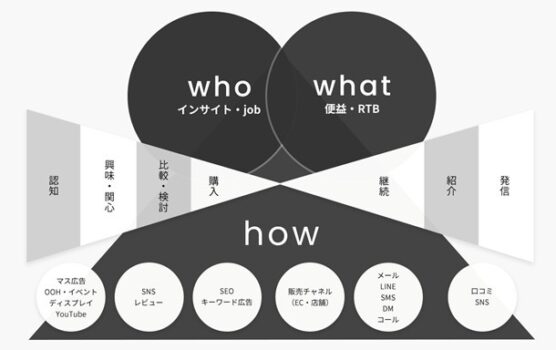

弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)では、WHO(誰に)、WHAT(何を)、RTB(なぜそれが信じられるのか)という3要素を軸に顧客戦略を設計し、単なる情報発信ではなく、顧客の心に届く「意味のあるコミュニケーション」を構築することを重視しています。

※マーケティングコンサルタント株式会社Oz link「マーケティング戦略と施策の立案」より

ブランディング施策の基本構造とは

ブランド構築において重要なのは、施策を単発で終わらせず、全体戦略の中に組み込むことです。そのためには、「誰に・何を・どうやって届けるか」という3つの視点から施策を設計することが欠かせません。

この3つの視点は、Oz linkの支援でも軸となっているWHO(誰に)・WHAT(どんな価値を)・HOW(どのように届けるか)の構造で整理できます。

ブランド戦略はこの枠組みをもとに、ターゲット設定からメッセージ設計、チャネル選定までを一貫して設計していく必要があります。それぞれの視点について、以下で詳しく解説していきます。

WHO:どんな人に届けるのか(ターゲット戦略)

ブランディング施策の出発点は、「誰に届けるか」を明確にすることです。これは単に属性(年齢や性別)で切り分けるのではなく、顧客の生活文脈や価値観、行動の背景までを深く理解することが求められます。

Oz linkでは、従来の「見える顧客」だけでなく、「未顧客」や「ライトユーザー」に着目した設計を重視しています。なぜなら、事業成長の鍵は、ファン層の深堀りではなく、新たな接点を通じて潜在層を広く取り込むことにあるからです。

このターゲット理解を深めるために活用されるのが、インサイト調査やペルソナ設計、さらには「CEP(カテゴリー・エントリーポイント)」という、生活文脈の中でブランドが想起される場面を明らかにするアプローチです。

誰に届けるべきかを解像度高く定義することが、成果を出すブランディングの第一歩です。

■あわせて読む

『カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは?ブランドが“想起される仕組み”をつくるマーケティング戦略を解説』

『インサイトとは?マーケティング戦略における活用方法とその重要性』

WHAT:どんな魅力を伝えるべきか

ブランドの魅力は、製品のスペックや機能だけでは伝わりません。重要なのは、顧客の感情や価値観に寄り添った「ベネフィット(便益)」として伝えることです。たとえば「高性能な掃除機」ではなく、「忙しい朝でも部屋を整えられる安心感」が、顧客にとっての本当の価値になることがあります。

Oz linkでは、こうした価値の再定義を「RTB(Reason to Believe/信じるに足る理由)」とセットで設計します。

というのも、「なぜその価値が信じられるのか」という根拠とともに伝えることで、顧客はブランドに納得と信頼を持つようになるためです。機能ではなく「意味」で語る――それが、ブランディング施策におけるWHATの核心なのです。

■あわせて読む

『RTB(Reason to Believe)とは?マーケティングで信頼を得るための必須要素を解説』

HOW:どのように届けるのか(チャネル・表現設計)

「誰に、どんな価値を届けるか」が明確になったら、次はその価値をどのチャネルで、どのような表現で伝えるかを設計していきます。

ここで重要なのは、企業側の都合ではなく、顧客の接触シーンに合わせて設計することです。

たとえば、ビジュアル重視の訴求であればInstagramやYouTubeなどのSNS、比較検討のフェーズであればWebサイトやLP、信頼性を高めたいなら口コミやレビューといったタッチポイントが有効になります。

また、単に「情報を伝える」のではなく、文脈と感情にフィットしたクリエイティブ表現が求められます。実際に、「朝の忙しい時間にリセットできる香り」や「週末の自分時間に寄り添う世界観」といった訴求は、顧客の生活文脈に深く入り込み、記憶に残るブランド体験を生み出します。

ブランディング施策は、チャネルの選定だけでなく、「いつ・どこで・誰が・どんな気分で」そのブランドに出会うかというストーリー全体の設計が成果を左右するのです。

■あわせて読む

『ブランディングとマーケティングの違いとは?統合して成果を伸ばす進め方』

『ブランディング戦略とは?市場調査から実行までのステップを解説』

『ブランディングを高めるには?想起され選ばれるブランドを築く4つの戦略ステップ』

具体的なブランディング施策一覧

ブランディングと聞くと、ロゴやスローガンの開発を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし実際には、ブランドの認知・共感・選択に至るまでの一連の接点すべてが施策の対象になります。

ここでは、企業が実践できる具体的なブランディング施策を分類し、それぞれの役割や効果について解説していきます。重要なのは、これらの施策を単独で行うのではなく、全体のブランド戦略の中に組み込んで、一貫した体験を提供することです。

ブランドコンセプトの策定・言語化

ブランディング施策の出発点となるのが、ブランドコンセプトの明確化と言語化です。ここで定義するのは、単なるキャッチコピーではなく、ブランドが「誰の、どんな課題を、どう解決するのか」を一言で表す中核的なメッセージです。

このコンセプトは、すべてのコミュニケーションやクリエイティブの基準となるため、感性に訴えつつも論理的に整理された言葉である必要があります。

たとえば、「〇〇のような瞬間に、△△をもたらすブランド」といった形で、生活文脈や感情を織り込むことで、抽象的な理念ではなく具体的な情景を想起させる言葉に落とし込むことができます。これにより、社内外問わずブランドに対する理解と共感を高めることができるのです。

■あわせて読む

『ブランドコンセプトとは?企業成長を支える最も重要な要素を徹底解説』

ペルソナとカスタマージャーニー設計

ブランディング施策を機能させるためには、「どんな顧客が」「どのような思考や感情をたどって」ブランドに接触し、購買・継続に至るのかを設計する必要があります。そのための手法が、ペルソナ設計とカスタマージャーニー設計です。

ペルソナは、理想的な顧客像を具体的に描き出すプロセスであり、年齢や職業といった表面的な情報だけでなく、価値観・悩み・行動の背景まで掘り下げることが求められます。

さらに、そのペルソナがブランドと出会い、検討し、購入に至るまでのステップを時系列で可視化したものがカスタマージャーニーです。この設計によって、各フェーズでどのようなメッセージやタッチポイントが必要かが明確になり、施策の精度が格段に高まるのです。

ブランドが「いつ、誰に、どんな文脈で」想起されるかを戦略的に設計することで、自然な形での顧客獲得と継続利用を実現できます。

■あわせて読む

『カスタマージャーニーとは?顧客の心の動きを理解するマーケティング戦略』

感情・文脈に基づくクリエイティブ設計

ブランディング施策において、ただ魅力的なビジュアルやコピーをつくるだけでは不十分です。大切なのは、それが誰の、どんな感情に、どんな状況下で響くのかまでを設計したクリエイティブであることです。

たとえば、「疲れた日の夜に心を解きほぐす香り」や「頑張ったご褒美に選びたくなるパッケージデザイン」といったように、生活の一場面や気持ちの動きに寄り添う表現が、ブランドを強く印象づけます。こうしたアプローチは、単なる見た目ではなく、「意味のあるビジュアル」や「記憶に残るストーリー」として、顧客の記憶の中にブランドを定着させる力を持ちます。

感情と文脈にフィットしたクリエイティブは、SNSや広告だけでなく、商品パッケージやLP、接客トークにまで展開可能です。ブランドの世界観を一貫させるためにも、この設計はブランディング施策の中核と言えるでしょう。

カテゴリー・エントリーポイント(CEP)設計

ブランドが顧客に想起される場面は、いつも「買いたい」と思っている瞬間とは限りません。

むしろ重要なのは、「どんな生活シーンや気分のときに、思い出してもらえるか」を意図的に設計することであり、これが、カテゴリー・エントリーポイント(CEP)の考え方です。

CEPとは、ある商品カテゴリーが使われる文脈やタイミングを特定し、その場面で自社ブランドが最初に想起される状態をつくるための設計指針です。

たとえば、「集中したい午後のひととき」「寝る前に気持ちを整えたいとき」など、感情や行動とセットになった接点が、ブランドの定着力を大きく左右します。

特にリピートが重要な商材や、競合が多い市場では、CEPの数を増やすことが売上成長につながります。生活の中に自然と入り込み、記憶と行動を結びつけるブランディング施策として、CEP設計は今や欠かせない視点となっています。

クチコミ・SNS・パブリシティ施策

現代の消費者は、企業からの一方的な発信よりも、第三者からの評価や共感の声に強く影響を受けます。そのため、ブランド認知や信頼性の醸成においては、クチコミやSNS、メディア露出といった「他者の声」を活用した施策が欠かせません。

具体的には、ユーザー投稿(UGC)の活用や、共感を呼ぶSNSキャンペーンの設計、専門メディア・インフルエンサーへのPR展開などが代表的な手法です。これらは、情報の拡散だけでなく、ブランドに対する感情移入を促すうえでも有効です。

また、自然発生的な話題化を狙う場合は、ブランドの価値観やストーリーが「語りたくなる」状態にあるかを見直す必要があります。商品スペックではなく、「なぜこのブランドを選んでいるのか」と語りたくなる背景を設計することが重要です。

ブランドに共感し、発信したくなる人が増えることで、信頼性と想起頻度が同時に高まり、ブランディング効果が飛躍的に強化されます。

オウンドメディア・SEOとの連動

ブランディング施策は、SNSや広告だけでなく、検索エンジンやWebサイト上での発見・接触の体験とも深く関係しています。特に、オウンドメディアやSEO施策は、ブランドの価値観や思想をじっくり伝える上で非常に有効です。

顧客が課題を感じて検索したとき、「その答えを提供しているブランド」として最初に出会える状態をつくることで、自然な形で信頼と共感を獲得することが可能になります。

このとき重要なのは、単にキーワードを盛り込んだコンテンツではなく、ブランドの視点とトーンが一貫したコンテンツであることです。

また、オウンドメディアで提供する記事や事例、コラム、対談コンテンツなどが、ブランドの思想を可視化する役割を担い、潜在層の教育や比較検討フェーズでの後押しにもつながります。

検索結果での露出、Webサイト内の導線、コンテンツの世界観まで含めて戦略的に設計することで、オンライン上のブランド体験が強化され、施策全体の相乗効果を生み出すことができるのです。

■あわせて読む

『コンテンツマーケティングとは?|基本から実践までの効果的な活用法を解説』

『Webマーケティングの流れとは?初心者でも実践できる全体プロセスを徹底解説』

『ネット集客とは?初心者でも取り組める方法と成功事例をわかりやすく解説』

『集客に効く広告とは?費用対効果を高める戦略と施策を徹底解説』

ブランディング施策の効果を最大化するポイント

ブランドは、一度の施策で完成するものではありません。

継続的かつ一貫性のある取り組みによって、顧客の記憶に定着し、選ばれる理由となります。ここでは、ブランディング施策の効果を高めるために押さえておきたい視点や注意点を整理します。

前提として、施策の効果を最大化するには、単に「目立つ」「バズる」といった短期的な成果を狙うのではなく、長期的に蓄積されるブランド資産として設計することが欠かせません。

特に、感情・文脈・信頼性の3軸を意識することで、印象に残りやすく、選ばれ続けるブランドへと育てていくことができます。

また、リブランディングの場面や新規事業立ち上げ時など、フェーズによって最適な施策やリスクも変わるのです。そこで以下の各項目では、施策を実施するうえで特に重要な3つの観点を詳しく解説していきます。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

短期施策と中長期施策のバランス

ブランディングは本来、中長期的にブランド価値を高めていく取り組みですが、実際のビジネス現場では短期的な成果も同時に求められる場面が少なくありません。そのため、施策設計においては、両者のバランスを戦略的に考えることが重要です。

たとえば、SNS広告やタイアップキャンペーンといった短期施策は即効性がありますが、それだけではブランドの本質的な魅力は伝わりません。一方、ブランドコンセプトの設計やコンテンツ発信、SEOなどの中長期施策は、時間をかけて信頼や認知を積み上げる役割を果たします。

重要なのは、短期施策を「売るための手段」としてではなく、ブランド体験の入り口や接点として設計することです。そうすることで、短期施策も中長期のブランド構築に貢献し、結果的に高いLTVや口コミ拡散につながっていきます。

目先の成果だけでなく、「3年後の選ばれる理由」をつくる視点を持つことが、ブランドを資産として成長させる鍵となるのです。

リブランディング時の注意点(既存顧客との関係)

ブランドを再構築する「リブランディング」は、新たな顧客層を取り込む有効な手段である一方で、既存顧客との関係に悪影響を与えるリスクも伴います。これを見落とすと、これまで築いてきた信頼やブランドロイヤルティが一気に崩れてしまうこともあります。

特に注意すべきは、「イメージが急に変わることへの違和感」や「自分が支持していたブランドが自分向けではなくなった」という心理的な離反です。

これを防ぐには、ブランドが変わる理由と価値を丁寧に伝えるコミュニケーション設計が欠かせません。

また、リブランディングの設計段階では、既存顧客の声や購買データをもとに、維持すべき要素と刷新すべき要素を明確に分けることが重要です。単に新しさを追うのではなく、これまで支持されてきたコア価値を活かしながら、未来に向けてアップデートするという姿勢が求められます。

既存顧客の納得と、新規顧客の共感。この両輪を意識することが、リブランディング成功の鍵になります。

■あわせて読む

『ブランドロイヤリティとは?その重要性と向上のための戦略を徹底解説』

感情と文脈から設計するベネフィット訴求

ブランドが提供する価値を伝える際、スペックや機能の羅列だけでは顧客の心は動きません。重要なのは、「どんな気持ちのときに」「どんな状況で」使いたくなるかという文脈に沿って、感情に響くベネフィットを設計することです。

たとえば、「高保湿のスキンケア」という機能訴求だけでは埋もれてしまいがちですが、「仕事終わりの乾燥した肌に、1日の疲れをほぐすご褒美ケア」と伝えれば、具体的な情景とともに心に残ります。これが、文脈と感情に根ざしたベネフィット訴求です。

このアプローチでは、「なぜそのベネフィットが顧客にとって意味があるのか」という理由付け(RTB)もセットで設計します。理性と感情の両面から納得感をつくることで、商品やサービスに対する信頼が強化されます。

感情と文脈にフィットしたベネフィットは、ブランドとの出会いを「自分ごと化」させ、選ばれる確率を高めるための強力な要素です。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

ブランディング施策の成功事例

ブランディング施策の重要性を理解しても、実際にどのようなアプローチが成果につながるのかイメージしづらい方も多いかもしれません。ここでは、実践的なブランディング支援を行う弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)が手がけたプロジェクトの中から、成果を生み出した代表的な事例を3つご紹介します。

業種も市場環境も異なる中で、それぞれのブランドがどのようなコンセプトを打ち出し、どのような文脈・タッチポイントで顧客と接続してきたのか。

実例を通じて、ブランディング施策の具体像を深く理解していきましょう。

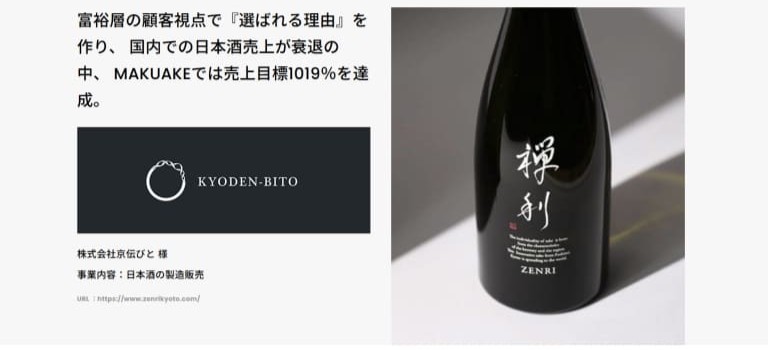

事例① 禅利(ZENRI)|富裕層向け日本酒ブランド

高価格帯の日本酒市場への参入を目指した「禅利」は、伝統文化と革新性を兼ね備えたブランド設計が求められる難易度の高いプロジェクトの事例です。

Oz linkではまず、ターゲットとなる富裕層のライフスタイルや価値観を徹底的にリサーチし、「自宅で過ごす特別な時間に寄り添うプレミアム体験」というブランドコンセプトを策定。ラベル・ボトル・同梱物・LPに至るまで、感性と一貫性を重視した世界観の設計を行いました。

また、ラグジュアリーホテルやミシュラン掲載店への導入、SNSやMakuakeを活用した認知拡大により、ローンチ1年目で売上目標1019%達成という圧倒的な成果を実現。

ブランディング施策が「価格以上の価値」を創出した好例と言えます。

事例② VINTORTE|敏感肌向けコスメの再構築

敏感肌向け化粧品ブランド「VINTORTE(ヴァントルテ)」は、コロナ禍でメイク市場が冷え込む中、競合ブランドの増加によりアイデンティティの希薄化が課題となっていました。こうした状況において求められたのは、顧客起点でブランド価値を再定義することでした。

Oz linkでは、市場分析(PEST・SWOT・3C)と顧客インタビューを通じて、新しいカテゴリーエントリーポイント(CEP)を設定。

敏感肌という機能的側面に加えて、「肌へのやさしさが日々の安心につながる」という情緒的なベネフィットを言語化し、これが結果的に自己肯定感を高めるようなブランド体験へとつながるよう再設計しました。

さらに、SNSやSEO、メール施策などを組み合わせたプロモーションを展開することで、既存顧客の離脱を防ぎながら新規顧客の獲得も実現。最終的に、売上120%回復という成果を達成しました。

事例③ _NEUR|D2C高価格帯×SNS戦略の成功

スキンケアブランド「_NEUR(アンダーノイル)」は、高価格帯のD2C市場において、SNSを中心としたブランディング戦略で成長を遂げた代表的な事例です。

競争の激しい市場環境の中、課題となっていたのは価格以外の差別化ポイントの明確化と、顧客との継続的な接点の構築でした。

Oz linkはまず、顧客インタビューと市場分析に基づき、ブランドが持つ「強い因子」を抽出。「コンセプト × 情緒 × 口コミ × 独自性」を軸にしたブランド構築を行い、感性に訴えるビジュアルとストーリー性の高いクリエイティブを展開しました。

さらに、インフルエンサー施策やUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進する設計により、SNS上での話題化を実現。特にハッシュタグ「#アンダーノイルのある暮らし」を中心とした拡散施策が奏功し、3年間で20,000件以上のUGCを創出。

これにより、D2C高単価商品でありながら150%の成長率という成果を達成しました。

商品の魅力だけでなく、「どんな暮らしに寄り添うブランドなのか」を伝えることで、感情と日常生活に結びつくブランド体験を成功させた事例です。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

まとめ|自社に合ったブランディング施策を設計しよう

ブランディング施策とは、単にロゴやデザインを整えることではなく、顧客の心にブランドを想起させ、選ばれる理由をつくる一連の戦略的アクションです。

特に現代のように競争が激化し、機能や価格での差別化が難しい市場においては、生活文脈や感情に寄り添った設計こそがブランドの価値を形づくります。

重要なのは、自社の事業フェーズや顧客層に応じて、適切な施策を選び、一貫性のあるブランド体験として設計すること。WHO・WHAT・HOWを軸に据え、戦略と実行を繋ぐことで、短期的な成果だけでなく、中長期のブランド資産としての効果も生み出すことができます。

ブランディングの精度が高まれば、価格競争から脱し、顧客との関係性を深め、持続的な成長へとつながります。自社らしさを言語化し、顧客との接点に落とし込むブランディング施策を、今こそ本気で取り組むタイミングです。

ブランディング全般についてどこから着手すべきかお困りなら、まずはOz linkの無料相談をご活用くださいませ。

■あわせて読む

『【2026年版】ブランディング会社ならOz link|競争優位性を確立するための最適支援』

『ブランドコンサルティングとは?企業のブランド価値を最大化するための戦略とアプローチ』

『【5STEP】ブランディングの方法とは?種類・メリット・成功ステップを徹底解説』

『ブランドを立ち上げる方法とは?成功するためのステップと失敗しないためのコツ』

『自社ブランドを成功に導くには?仕組みと構築ステップ・成功事例を紹介』

『ブランディングとは何をすること?意味・目的・やり方・成功事例まで徹底解説』

『マーケティングプロセスを理解すれば売れる仕組みがつくれる|全体設計ガイド』

『ブランディングフレームワークとは?企業成長に必要な戦略設計の基本と実践ステップ』

『ブランディングとポジショニングの違いとは?企業戦略に欠かせない要素を解説』

『ブランディング力とは?意味・測定方法・仕組みと強化法を網羅的に紹介』

『ブランディング施策の費用対効果とは?効果測定の方法と改善ポイントを解説』

『ブランディング分析とは?顧客の認識ギャップを可視化し、戦略につなげる実践ガイド』

『ブランディング視点で成果を出すWeb制作とは?戦略設計の考え方を解説』

『ブランディングで得られるメリットとは?効果・注意点・成功事例まで徹底解説』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> 株式会社Oz link代表取締役のX

> Oz link Group執行役員CMOのX