knowledge ナレッジ

ブランディングとは何をすること?意味・目的・やり方・成功事例まで徹底解説

市場や情報が飽和し、競合との差別化が難しくなっている今、「なぜその商品を選ぶのか?」「なぜその会社を信頼するのか?」といった選ばれる理由の設計が、かつてないほど重要になっています。

機能や価格だけでは比較されてしまう時代において、ユーザーの記憶に残る印象をつくり、共感を得る活動こそが「ブランディング」です。

単なるロゴやビジュアルデザインの話ではなく、 事業の価値そのものを顧客に伝え、信頼と選択につなげる仕組み として、企業規模を問わず注目されています。

本記事では、「ブランディングとは何か?」という基礎的な部分から、その目的・分類・設計ステップ、そしてBtoB企業における注意点や実例までを網羅的に解説します。

自社の商品やサービスが選ばれる理由を明確にしたい方や、ブランディングにこれから取り組みたいと考えている方にとって、方向性を整理するきっかけになる内容をお届けします。

Contents

ブランディングとは何か?

ブランディングとは、商品やサービス、企業そのものに対して「選ばれる理由」をつくる活動のことです。

単なるロゴやデザインではなく、顧客の心の中にポジティブな印象や期待を形成することを目的としています。

ここでは、ブランディングの基本的な定義と役割について整理します。

顧客の記憶に残る「約束」を設計すること

弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)では、ブランディングを「顧客の脳の中にあるポジティブな約束を、意図的に設計すること」と定義しています。

ブランドはロゴやネーミングといった目に見えるものだけで成り立つのではなく、顧客の体験、受け取った印象、価値観との一致感など、総合的な接点から構築されるものです。

たとえば、「この会社の商品は肌にやさしそう」「ここのサービスは困ったときにも丁寧に対応してくれそう」といった印象が、ブランディングによって意図的に形づくられた約束です。

これは必ずしも直接言葉で伝えるものではなく、ビジュアルやトーン、対応品質、口コミなど、あらゆる接点を通じて記憶に残るイメージとして形成されていきます。

ブランディングとマーケティングの違い

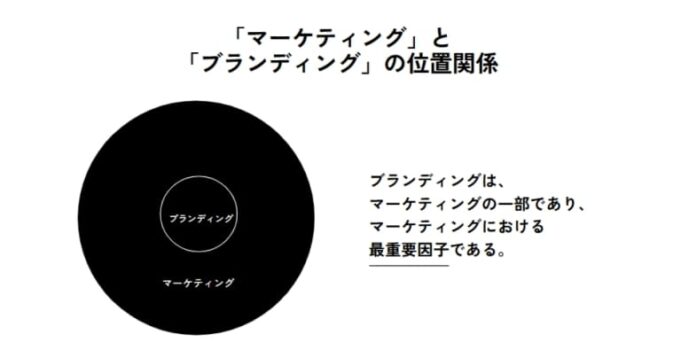

マーケティングは「売れる仕組み」をつくることであり、ブランディングは「選ばれ続ける理由」を育てる活動です。

広告や価格戦略によって一時的な売上は作れても、指名買いやリピートを生み出すためには、記憶に残るブランドの存在が必要です。

ブランディングはマーケティング戦略の一要素として位置づけられており、 「マーケティング全体の中で、ブランド価値を中長期的に形成するプロセス」がブランディングです。

つまり、ブランディングはマーケティングの感情価値を扱う領域であり、 「顧客との関係性を深め、長く選ばれ続ける仕組み」を支える基盤 なのです。

見た目だけではなく、体験と意味をつくるもの

ブランディングは、デザインやキャッチコピーといった表層的なものではありません。

それらはブランドの表現手段であり、本質は「誰に、どのように、どんな価値を感じてもらうか」という設計にあります。顧客が商品や企業に接触したときに感じる一貫したメッセージや空気感が、ブランド価値の正体です。

※マーケティングとは何なのか、あらためて理解を深めたい方はこちらの記事もあわせてご覧ください。

『マーケティングと経営戦略の違いは?連動メリットや実践フレーム紹介』

なぜ今、ブランディングが重要なのか?

選ばれる理由が「機能」や「価格」だけではなくなった今、顧客の記憶や共感をつくるブランディングの重要性が高まっています。

情報があふれ、競合が増える中で、自社の価値をどう伝え、どう覚えてもらうかが、マーケティング成果に直結する時代です。

ここでは、ブランディングがなぜ今注目されているのか、その背景を解説します。

情報と選択肢があふれる市場構造

インターネットやSNSの普及により、あらゆる業界で情報量と選択肢が爆発的に増えました。

機能や価格で比較されるだけでは、他社との差が出にくく、最終的には「なんとなく印象が良い」「このブランドは安心できる」といった感覚が意思決定を左右します。

こうした「第一想起」を取れるかどうかが、競争を優位に進める鍵となります。

プロダクトアウト文化から脱却し、顧客起点へ

日本の多くの企業が依然として「良いモノをつくれば売れる」というプロダクトアウトの発想に留まっていると指摘されています。

しかし現在の市場では、顧客の文脈や感情、期待値に基づいた「マーケットイン」の視点が求められます。

ブランドとは、顧客にとって意味のある存在でなければ選ばれず、「何を伝えるか」ではなく「どう受け取られるか」が重視される時代に移行しています。

価格競争を回避し、独自の評価軸を持つ

ブランドが確立されていない状態では、どうしても価格が比較軸の中心になります。

ですが、ブランディングによって「このブランドなら安心」「この企業は自分たちに合っている」という感覚を持たせることができれば、価格以外の評価軸で選ばれる可能性が高まります。

これは、長期的に利益率を維持し、顧客との関係を継続するうえでも重要です。

採用・営業・広報にも波及するブランドの力

ブランディングはマーケティング部門だけのものではなく、採用、営業、カスタマーサポートなど、あらゆる部門に影響を与えます。

社内外で一貫したブランドの印象が共有されていれば、「この会社に入りたい」「この会社と取引したい」という感情が生まれやすくなり、結果として採用競争力や営業成果、メディアでの露出価値も高まります。

▶ブランディング全般にお困りなら、無料相談・お問い合わせはこちら

ブランディングの分類とそれぞれの役割

一口にブランディングといっても、対象や目的によってアプローチは異なります。

企業活動のさまざまな領域において、それぞれの立場で求められる「選ばれる理由」を設計することが求められるためです。

以下では、代表的な3つのブランディングの分類とその特徴・役割を整理します。

1. インナーブランディング|従業員・組織浸透

インナーブランディングとは、従業員一人ひとりが企業の理念やブランドの価値を理解し、行動に反映させるための取り組みです。

企業のビジョンや存在意義が社内に浸透していない場合、外部に伝えるメッセージとの間にズレが生じ、ブランドへの信頼低下にもつながります。従業員が自社のブランドに誇りを持ち、一貫した行動がとれる状態をつくることが、外部への発信力にも直結します。

2. 商品・事業ブランディング|商品イメージ・ブランド認知

商品やサービス単位で行われるブランディングは、特定の製品カテゴリー内での差別化やブランド認知の獲得を目的としています。

同等スペックの商品が複数存在する中で、「あの商品といえばこのブランド」と想起される状態をつくることが重要です。

デザインやネーミング、メッセージだけでなく、パッケージや販路、価格戦略との一貫性も含めて体験として設計されることが求められます。

3. 採用・育成ブランディング|採用活動・社内文化形成

採用・育成ブランディングは、「この会社で働きたい」と思ってもらうための企業イメージを設計する活動です。

働き方の多様化や人材の流動性が高まる中で、仕事内容だけでなく企業文化や価値観への共感が、就職・転職先選びの大きな判断材料となっています。

外部向けには採用サイトやSNSなどで世界観を伝えると同時に、社内向けには育成方針やフィロソフィの浸透が不可欠です。

このように、ブランディングは「誰に向けて、どの接点で、何を伝えるか」によって分類され、それぞれが企業全体の価値形成に貢献しています。

ブランディングに必要な構成要素

ブランディングは単なるデザインやネーミングの話ではなく、顧客の記憶に残り、選ばれる理由を意図的に設計する活動です。

ビジュアル要素|ブランドカラー・ロゴ

ブランドの第一印象を決定づけるのが、視覚的な要素です。ブランドカラーやロゴは、単に「デザインが整っている」だけでなく、顧客の感情や記憶と結びつく役割を担います。

たとえば、安心感・高級感・革新性といった印象は、色や形状、余白の使い方などから無意識に伝わります。

これらの要素は一貫性が重要で、すべてのタッチポイントで同じ印象を与える必要があります。

言語設計|ミッション・ブランドステートメント

視覚と並び、ブランドの芯を支えるのが言語です。

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)やブランドステートメントを明文化することで、社内外に共通の理解を生み出しやすくなります。

この言語化プロセスは、コンセプト開発やネーミング、タグラインの設計にも直結します。

ブランドの背景|開発国・由来・素材

商品の開発国、原料や素材の選定理由、企業やブランドが生まれた背景など、「どこから来たのか」を示すストーリーは、顧客にとっての納得感や共感につながる要素です。

たとえば「日本製の丁寧なものづくり」や「地域の伝統を生かした製法」といった背景は、単なる事実でありながらも選ばれる理由になり得ます。

価値訴求|特徴・ベネフィット・RTB

商品やサービスのスペックだけを並べても、それが顧客にとってどんな意味があるのかが伝わらなければ、ブランドとしての価値にはなりません。

そこで必要になるのが、機能的な特徴をベネフィットに翻訳し、さらにそれを裏付ける「Reason To Believe(納得の根拠)」を組み合わせて伝える設計です。

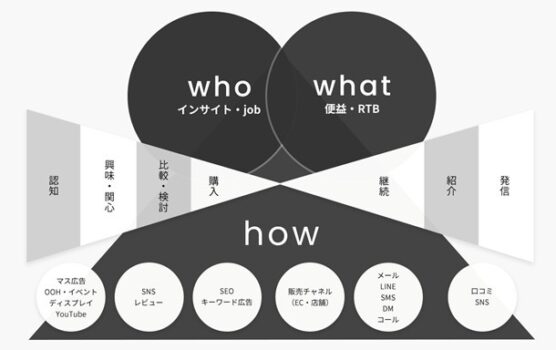

WHO・WHAT・RTBを軸とした価値訴求が、効果的なブランド形成の要となります。

※マーケティングコンサルタント株式会社Oz link「マーケティング戦略と施策の立案」より

■あわせて読む

『RTB(Reason to Believe)とは?マーケティングで信頼を得るための必須要素を解説』

一貫性ある表現と行動設計|トーン&マナー、発信設計

どれだけ魅力的なブランド要素を整えても、実際の顧客接点で印象がブレていては意味がありません。

SNS・広告・接客・採用・営業など、すべてのチャネルにおいて、言葉の選び方、態度、態勢などを一貫させる必要があります。

Oz link(株式会社オズ・リンク)では、こうしたブランディングの運用ルールを「ブランドガイドライン」として可視化し、社内外で共有できる形に整える設計も支援しています。

このように、ブランドを構成する要素は多岐にわたりますが、いずれも「誰に、どのように、なぜ選ばれたいのか」という設計意図から逆算されるべきです。

感覚的に語られがちなブランディングを、構造的に捉えることが、再現性のある成果につながります。

【5ステップ】ブランディングの進め方と設計

ブランドは一朝一夕で構築できるものではありません。

顧客の視点に立って戦略的に設計し、それを社内外に浸透させながら継続的に磨き上げていくプロセスが必要です。

【Step 1】現状把握とブランドの棚卸し

まず必要なのは、自社や自社商品がどのように認識されているのかを客観的に把握することです。

認知度や印象、競合との違い、顧客から見た強み・弱みなどを調査し、ブランドとしての現在地を整理します。

この段階では、定量調査だけでなく、顧客の生の声や従業員の視点も重要なインサイトとなります。

【Step 2】ブランドの核となるコンセプト設計

次に、「誰に」「どんな価値を」「なぜ届けるのか」を明確にします。

ブランディングとは「顧客の脳にあるポジティブな約束を設計すること」。この約束の言語化こそがブランドコンセプトです。

ペルソナの設定や、「WHO・WHAT・RTB」を軸にしたバリュープロポジション設計も、このステップで行います。

■あわせて読む

『ブランドコンセプトとは?企業成長を支える最も重要な要素を徹底解説』

【Step 3】ビジュアル・言語・体験の設計と統合

ブランドとして伝えるべき世界観が明確になったら、それを言語・ビジュアル・体験の各要素に落とし込みます。

たとえば、ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル設計、タグラインやブランドステートメントといった言語設計、さらにはSNSや接客・採用に至るまで、タッチポイントごとの体験を統合的に整えていきます。

【Step 4】社内浸透とブランド運用体制の構築

ブランドの力は「外」に伝えるだけでは成り立ちません。

従業員がブランドの価値を理解し、日常の業務や意思決定において体現できる状態をつくる必要があります。

そのためには、ブランドガイドラインやメッセージマニュアルを整備し、社内研修やマネジメントへの組み込みを通じて、ブランドを共有する文化をつくることが重要です。

【Step 5】チャネル設計とタッチポイント展開

最後に、ブランドを「どのような経路で、どんな形で伝えるか」を設計します。

広告・Web・SNS・営業資料・イベントなど、あらゆる接点で一貫したブランド体験を提供するために、チャネルごとの役割と最適な伝え方を整理します。

■あわせて読む

『ブランドを立ち上げる方法とは?成功するためのステップと失敗しないためのコツ』

『バリュープロポジションとは?意味や作り方、マーケティング成功事例まで徹底解説』

Oz linkのブランディング支援事例

Oz link(株式会社オズ・リンク)では、BtoC・BtoBを問わず、企業やブランドの「らしさ」を言語化・視覚化し、市場での競争優位性を確立するブランディング支援を行っています。

ここでは、実際に成果へとつながった2つの支援事例をご紹介します。

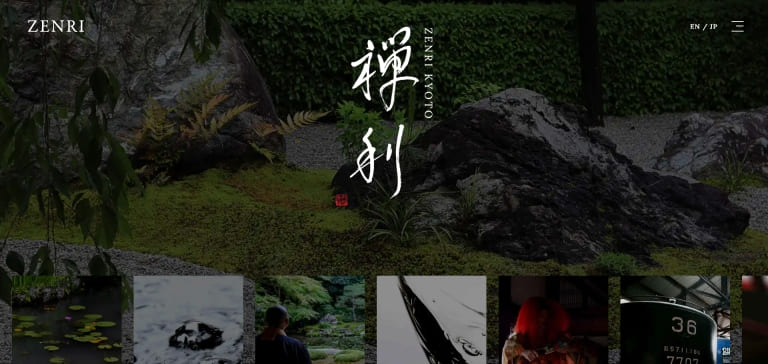

禅利(ZENRI)|富裕層向け日本酒ブランドの立ち上げ

日本酒の国内需要が縮小する中で、富裕層向けに新たな価値を創出したブランドが「禅利(ZENRI)」です。

ブランドコンセプトの設計からプロダクト開発、ネーミング、販売戦略、プロモーション設計に至るまで、立ち上げフェーズを一気通貫で支援しました。

ターゲットは、こだわりや背景に価値を見出す国内外の富裕層。

伝統的な酒造りの文化を守りながらも、「現代の革新性」と「美意識」が共存する世界観を構築。富裕層にとってのベネフィットを言語化し、ブランドの独自性を明確にしました。

クラウドファンディングサービス「Makuake」では、プロジェクト開始からわずか27時間で目標金額を達成。

デビューから1年で、12つのミシュラン掲載店に採用されるなど、SNS上でも話題を集めるブランドとして注目されました。

VINTORTE(ヴァントルテ)|敏感肌向け化粧品ブランドの再構築

公式サイト.jpg)

VINTORTEは、敏感肌向けに開発されたナチュラル系コスメブランドです。

コロナ禍により外出機会が減り、メイクアップ商品の需要が減少する中、さらに韓国コスメの台頭により競争が激化。ブランドとしての存在感や選ばれる理由が不明瞭になっていたことが課題でした。

そこで、顧客起点でのマーケティング分析を実施。

購買層の変化や支持理由をデータとヒアリングから可視化し、「どのような場面で、なぜ選ばれていたのか」を再定義しました。

その結果、ブランドのベネフィットと言語表現を見直し、新たなタグラインや発信設計を刷新。

既存顧客が離脱することなく、新規顧客の獲得にも成功し、コロナ以降わずか1年で前年比120%を超える売上回復を実現しました。ブランディングによって「指名買いされる状態」を再構築できた代表的な事例です。

まとめ|ブランディングとは「機能」ではなく「印象」を設計すること

本記事では、ブランディングの定義から目的、分類、構成要素、設計ステップ、そしてOz link(株式会社オズ・リンク)の支援事例までを解説してきました。

ここで改めて強調したいのは、 ブランディングとは「何ができるか」ではなく、「どう感じられるか」を設計する行為である ということです。

機能や価格だけでは差別化が難しい時代において、「印象」や「記憶に残る価値」が選ばれる理由になります。そしてその印象は、単なるロゴやビジュアルではなく、 誰に、どんな文脈で、どんな価値を届けるのかを一貫して設計することで生まれます。

ブランディングは短期的な成果を目的とするものではありません。中長期にわたり、顧客・従業員・取引先との関係性を築き、 信頼を資産として積み上げていく行為 です。だからこそ、マーケティングや経営の根幹にブランディングを据え、「選ばれる理由」を明確にすることが、持続的な成長を支える重要な戦略となります。

【無料相談受付中】ブランディングのご相談はOz linkへ

「これから新たなブランドを立ち上げたい」「既存ブランドを見直したいけれど、何から始めればいいか分からない」……そんな課題をお持ちの方へ

Oz link(株式会社オズ・リンク)では、 新規ブランドの立ち上げから、既存ブランドの再構築(リブランディング)まで、幅広くご支援しています。

市場や顧客の変化に対応しながら、 「選ばれる理由」や「らしさ」を戦略的に設計 し、言語・ビジュアル・発信体制まで一貫してご提案します。

初めてのご相談でも安心してお話しいただけるよう、 ご相談は無料でご対応 しております。まずは貴社の課題やご状況をお聞かせください。

■あわせて読む

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『【2026年版】ブランディング会社ならOz link|競争優位性を確立するための最適支援』

『ブランドコンサルティングとは?企業のブランド価値を最大化するための戦略とアプローチ』

『Webマーケティングとは?意味・手法・最新トレンドまで初心者向けにご紹介』

『マーケティング支援とは?支援内容・会社の種類・選び方をわかりやすく解説』

『【完全ガイド】マーケティング戦略の立案方法|フレームワークと4ステップ設計術』

『ブランディング戦略のフレームワーク|成功するブランドのための必須ツール』

『【すぐに実践できる】ターゲット設定の重要性と効果的なユーザーターゲティング手法』

『集客とマーケティングの違いとは?成果を出すための戦略設計と実践ステップ』

『Webブランディングとは?成功するための戦略と実践事例』

『ブランディング戦略とは?市場調査から実行までのステップを解説』

『ネット集客とは?初心者でも取り組める方法と成功事例をわかりやすく解説』

『ブランディング力とは?意味・測定方法・仕組みと強化法を網羅的に紹介』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> 株式会社Oz link代表取締役のX

> Oz link Group執行役員CMOのX