knowledge ナレッジ

とは?.jpg)

近年、マーケティング戦略の現場では「カテゴリーエントリーポイント(CEP)」という考え方が注目を集めています。

これは、消費者があるカテゴリーの商品を使いたいと思う瞬間=行動文脈に着目し、そのタイミングで自社ブランドを「想起」してもらう確率を高めるというアプローチです。

選ばれるブランドには理由があります。特にコモディティ化が進む現代においては、商品のスペックや価格だけでは差別化が難しくなりつつあり、「いつ・どこで・なぜ」そのブランドが思い出されるのかという視点こそが重要になってきました。

この記事では、カテゴリーエントリーポイントの基本概念から、その活用メリット、設計手順、具体事例までを体系的に解説していきます。マーケティングの本質を問い直し、ブランドの「出会い方」を戦略的に設計したい方はぜひご覧ください。

Contents

カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは?

マーケティングにおいて、顧客との最初の接点が「何であるか」は非常に重要です。

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、まさにその最初の接点。つまり、生活者があるカテゴリーの商品を思い浮かべ、ブランド選定に入る瞬間を意味します。

定義

カテゴリーエントリーポイント(CEP)とは、消費者が特定の商品カテゴリーを利用したいと思った瞬間に、どのブランドを思い出すかという「想起の入口」のことを指します。

この概念の背景には、マーケティングの統計モデルであるNBD-ディリクレモデルがあります。これは、ブランドの売上が以下の2要素によって構成されるとする考え方です。

■カテゴリーの利用頻度:(そのカテゴリーがどれだけ日常的に使われるか)

■想起確率:(そのタイミングで自社ブランドが選ばれる確率)

つまり、ブランドの成長には、「使ってもらえる場面(CEP)」を増やすことと、「その場面ごとに思い出してもらう確率」を高めることが不可欠です。

たとえば、「朝起きてすぐのコーヒーが飲みたい」と思ったときに、どのブランドが頭に浮かぶか。

こうした生活の中の何気ない一瞬こそが、ブランド選定の最初の関門であり、そこを戦略的に設計するのがCEPという考え方です。

CEPは、製品の機能的な優位性だけでなく、「どんなタイミングで」「どんな気分で」「どんな目的で」ブランドが思い出されるかという行動文脈をベースに、マーケティング施策全体を再構築するための指針となります。

CEPが注目されている背景

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、単なるマーケティング手法ではなく、現代の市場環境における「必然的な戦略」として注目を集めています。その背景には、消費者の行動変容と市場構造の変化があります。

消費者の意思決定が「文脈」で左右される時代

近年の消費者は、膨大な選択肢の中で瞬間的に判断を下しています。

情報過多、商品・サービスのコモディティ化により、従来のように「良い商品を作れば売れる」という時代ではなくなりました。今、求められているのは「どのタイミングで思い出されるか」というブランドの記憶設計です。

第一想起が勝敗を分ける

「買おう」と思ったときに最初に頭に浮かぶブランド=第一想起ブランドは、検討・購買の確率が最も高く、リピートの可能性も飛躍的に高まります。

特にオンライン購入の場面では、想起されたブランドがそのまま購入されることが多く、想起の入口であるCEPの重要性が増しています。

■あわせて読む

『第一想起とは?ブランド・マーケ戦略における重要性と活用方法を徹底解説』

ライトユーザーの拡大が成長を左右する

多くの企業が重視してきたロイヤルユーザー(コアファン)だけでは、継続的な成長は見込めません。

成長を牽引するのは、少しだけ利用するライトユーザーの層です。彼らの生活文脈において、自社ブランドが選ばれるためには、より多くのCEPを設計する必要があります。

CEPを活用するメリット

カテゴリーエントリーポイント(CEP)を活用することで、ブランドはただ「認知される」存在ではなく、「自然に選ばれる」存在へと進化します。

ここでは、CEPがもたらす具体的なメリットを3つの観点から解説します。

想起確率が高まり、ブランドが選ばれやすくなる

CEPの最大の効果は、生活者の記憶の中にブランドを自然に組み込めることです。

たとえば「眠れない夜に飲むハーブティー」「朝の準備中に使う日焼け止め」など、特定のシーンで思い出されるブランドは、その場面で高確率で選ばれます。

これは「第一想起」と呼ばれるポジションであり、競合と比較される前に選ばれるという大きなアドバンテージを持ちます。CEPの設計によって、この第一想起に入る確率を意図的に高めることが可能になります。

価格競争から脱却し、価値訴求ができる

多くの市場では、競合との機能や価格の差が縮まり、どのブランドを選んでも大差がないように見えることがあります。

そのような中で、「このブランドは、自分のある行動や感情にぴったり合う」と感じてもらえることが、大きな差別化になります。

これは「便益(ベネフィット)」の訴求と深く関係しており、CEPを軸にした価値提案によって、機能比較ではなく「自分ごと化された価値」で選ばれるブランドになれるのです。

結果として、価格ではなく「文脈で選ばれる」強いブランドへと成長していきます。

市場浸透率が高まり、成長の再現性が生まれる

ブランド成長の本質は、「顧客数 × 購入頻度」の積であるという視点に立つと、CEPは特に顧客数の増加=市場浸透率の拡大に貢献します。

ひとつのブランドが、「仕事帰りのタイミング」でも「休日の朝」でも想起されるようになれば、それだけ生活者と接触する場面が増え、購買の機会も自然に拡大していきます。

このような成長は、特定のキャンペーンに依存しない、再現性あるマーケティングモデルと言えます。

NBD-ディリクレモデルで示されるように、接点の多さと想起確率の高さが売上を左右するため、CEPはブランドの持続的成長において欠かせない要素となります。

CEPの発見・設計ステップ

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、生活者の行動や感情の流れに基づいて設計されるべき、非常に実践的なマーケティング手法です。

単なるアイデアではなく、ファクトに基づく論理的なプロセスで構築される必要があります。

ここでは、CEPを発見・設計していくための5つのステップと、実際の生活シーンに基づく具体例を紹介します。

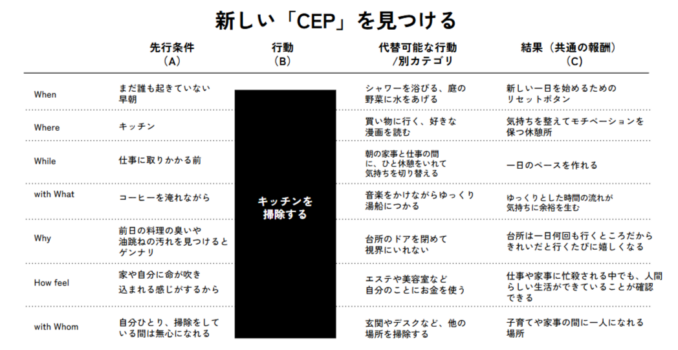

【Step 1】行動文脈と意味を捉える

まずは、ある商品カテゴリーが使われる状況や、その背景にある気持ちを丁寧に観察することから始めます。

たとえば、「早朝、まだ誰も起きていない時間にキッチンを掃除する」という行動には、「前日の油汚れや臭いをリセットしたい」というきっかけと、「一日のはじまりを気持ちよく迎えたい」という目的が隠れています。

このように、Where(どこで)、Why(なぜ)、How feeling(どんな気分で)といった視点で行動を分析し、その意味を言語化していきます。

【Step 2】新しいCEPの仮説を立てる

行動文脈をもとに、「このシーンでブランドが想起される可能性があるのではないか?」という仮説を構築します。

たとえば、「買い物から帰宅した直後のキッチン」「朝のコーヒー前」「夕食後のリセット時間」など、日常の中に複数の接点が存在しています。

これまで意識されてこなかった“暮らしの瞬間”をCEPとして捉え直すことで、従来のアプローチでは届かなかった未顧客層への接点が見えてきます。

【Step 3】CEPの文脈理解を深める

仮説化したCEPがどのような感情や行動の連鎖で構成されているかを詳細に分析します。

たとえば、掃除をした後のキッチンが整っていると、「今日も自分は整っている」と感じることができます。

これは単なる掃除という行為ではなく、「自分を大切にできた」「人間らしい生活が送れている」といった精神的な報酬とつながっており、ブランドの価値がこの報酬に結びつくことで、より強い想起が促されます。

【Step 4】ベネフィットを言語化する

行動文脈の中で得られる報酬を言語化し、それを自社ブランドの特長と組み合わせてベネフィットとして設計します。

たとえば、「水回りから壁まで一気に掃除できるスプレー」を、「朝の一吹きで、一日中気持ちよく過ごせるキッチンへ」という感情訴求に変換することで、機能だけでは語りきれない価値を届けることが可能になります。

【Step 5】促進・阻害要因を見極め、施策に落とし込む

最後に、生活者が実際にその行動を起こすための“後押し”と“妨げ”を洗い出し、施策として設計します。

たとえば、「キッチンは疲れる場所だから早く離れたい」という心理的抑圧に対しては、香りやインテリアで「滞在したくなる場所」へと変化させることが促進要因となります。

さらに、「SNSで他の人の素敵なキッチンを見ることで自分も試したくなる」というようなUGC戦略も有効です。

こうしてCEPを実際のマーケティング施策へと落とし込むことで、ブランドは生活者の記憶の中で自然に想起される存在となっていきます。

CEP活用の成功事例

カテゴリーエントリーポイント(CEP)は、生活者の文脈に即したマーケティング設計を可能にし、ブランドの再成長や再定義に大きな効果を発揮します。

ここでは、Oz link(株式会社オズ・リンク)が支援した化粧品ブランド「VINTORTE(ヴァントルテ)」の実例を通して、CEPがどのように活用されたかを紹介します。

敏感肌ブランド「VINTORTE」|コロナ禍で揺らいだ市場での再定義

-e1747018454741.png)

コロナ禍によってメイク市場全体が低迷し、外出機会の減少に伴い、化粧品の購入頻度も大きく落ち込みました。

そうした環境変化の中で、「VINTORTE(ヴァントルテ)」はブランドのあり方そのものが問われる局面を迎えていました。

Oz linkが取り組んだのは、まず生活者が化粧品を必要とする具体的なシーン(CEP)の再発見でした。

インタビューやデータ分析を通じて、「外に出るためにメイクする」という従来の文脈ではなく、「マスクの下でも肌にやさしいものを選びたい」「家で過ごす時間にも肌をいたわりたい」という新たな行動文脈が見えてきました。

これらのCEPに対応する形で、ブランドメッセージ・プロダクト訴求・SNSコンテンツを再構成。

「敏感肌の不安を抱える人が、日々の生活の中で安心して使える存在」というポジショニングを明確にし、メールマーケティングやLINE施策でも文脈に応じた情報発信を強化しました。

結果として、コロナ禍にありながらも売上が1年で120%以上回復。既存顧客の離脱を防ぎながら、新たなCEPに共鳴したユーザー層の獲得にも成功しました。

まとめ|生活文脈からブランドを想起させるためのマーケティング思考

ブランドが選ばれる理由は、機能や価格の優位性だけでは語りきれません。

生活者が何気なく過ごす日常の中で、「その瞬間に、ふと思い出されるブランドであるかどうか」が大きな差を生みます。だからこそ、カテゴリーエントリーポイント(CEP)という視点は、これからのマーケティング戦略において極めて重要な意味を持ちます。

CEPの設計とは、顧客理解を深め、行動や感情の文脈に寄り添いながら、ブランドが生活の中に入り込むための「接点」を意図的につくるプロセスです。第一想起を生むポジションを築くためには、いかに多くの文脈において想起されるブランドでいられるかが鍵になります。

今後のマーケティング戦略では、従来のペルソナやファネルにとどまらず、「いつ・どこで・なぜ、そのブランドが選ばれるのか」を徹底的に掘り下げることが求められます。CEPを軸にした思考は、ブランドの成長に再現性をもたらし、選ばれる理由を生活者視点から設計するための有力なフレームとなるでしょう。

「リスティング広告やSNS施策を続けているのに、売上に結びつかない」「資料やサイトでは“強み”を伝えているつもりなのに、比較検討で埋もれてしまう」「ブランドの世界観を持っているはずなのに、なぜか“選ばれる理由”が曖昧になっている」

このようなお悩みを抱えていらっしゃるご担当者の方も多いのではないでしょうか。

私たちは、そうした状況こそ、生活者の行動や気持ちの流れを丁寧に読み解き、「どのような瞬間にブランドを思い出してもらえるか=CEP(カテゴリーエントリーポイント)」という視点から見直すべきタイミングだと考えています。

Oz link(株式会社オズ・リンク)では、貴社の事業やブランドの背景を深く理解したうえで、“らしさ”が自然と伝わる接点の再設計をお手伝いしています。

まずは Oz linkの無料相談 にて、現在の課題やご状況をぜひお聞かせください。

ご相談は、戦略の初期段階でも、方向性に迷っている段階でも問題ありません。貴社に合ったアプローチを一緒に見つけてまいります。

■あわせて読む

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『マーケティングとは?初心者にもわかる意味・戦略の立て方・手法を解説』

『Webマーケティングとは?意味・手法・最新トレンドまで初心者向けにご紹介』

『マーケティング支援とは?支援内容・会社の種類・選び方をわかりやすく解説』

『【完全ガイド】マーケティング戦略の立案方法|フレームワークと4ステップ設計術』

『マーケティングと経営戦略の違いは?|一貫したコンサルティングで企業成長を支援する方法』

『ブランディングとマーケティングの違いとは?統合して成果を伸ばす進め方』

『ブランディングの意味とは?成功するブランド戦略の立ち上げ方と重要性』

『マーケティングの4Pとは?意味・4Cとの違い・事例・活用方までわかりやすく解説』

『Web集客の成功事例まとめ|成果に直結する再現可能な戦略とは?』

『ファネル設計とは?マーケティング成果を最大化する設計手法と実践ステップ』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> 株式会社Oz link代表取締役のX

> Oz link Group執行役員CMOのX