knowledge ナレッジ

ファネル設計とは?マーケティング成果を最大化する設計手法と実践ステップ

マーケティング施策を実施しても「効果が出ない」「どこがボトルネックか分からない」と感じることはありませんか? その課題を解決する手法の一つが、ファネル設計です。

見込み顧客が商品やサービスを知り、購入・継続に至るまでの流れを可視化し、各段階で最適な施策を設計するために活用されます。

そこで本記事では、ファネル設計の定義や種類、設計手順から成果につなげる実践ステップまでを詳しく解説します。

Contents

ファネル設計とは?顧客獲得の全体構造を可視化する手法

ファネル設計とは、見込み顧客が商品やサービスを認知してから、購入・継続・紹介に至るまでのプロセスを段階ごとに構造化し、それぞれに適したアプローチを定めるマーケティング手法です。

すべてのユーザーがすぐに購入するわけではありません。多くの人はまず認知・興味・比較・検討といったステップを経て購買に至ります。

ファネル設計ではこのプロセスを「漏斗(ファネル)」のような形で視覚化し、課題の特定と打ち手の整理を行うことが可能です。

定義:ファネルとは何か?

ファネルとは、マーケティングや営業活動において顧客が段階的に行動を進めていく構造を指します。

この考え方は1900年代初頭に提唱されたAIDAモデル(注意→関心→欲求→行動)に端を発し、顧客の心理的変化を段階的に捉える基本的なフレームワークとして広く普及しました。

■AIDA = Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Action(行動)

現代では、購買行動が複雑化し、タッチポイントも多様になっていますが、ファネルという考え方は今なお有効です。特にBtoBでは、リード獲得から商談化・成約・カスタマーサクセスまでを段階的に整理するために、ファネルモデルが欠かせません。

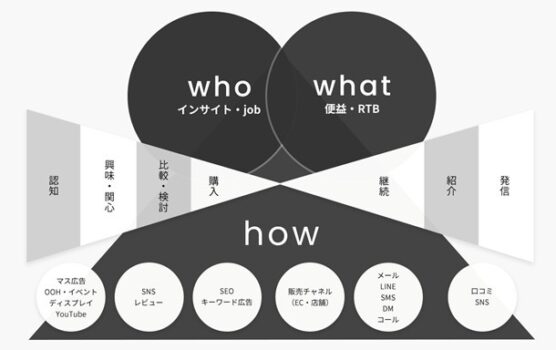

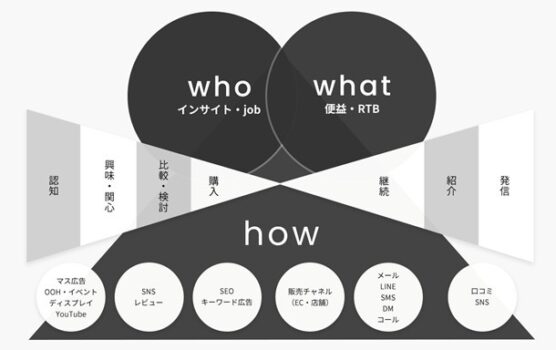

弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)でも、このファネル構造をベースにしつつ、顧客視点でのWHO/WHAT/RTB設計を重視する独自のアプローチを採用しています。

※マーケティングコンサルタント株式会社Oz link「マーケティング戦略と施策の立案」より

■あわせて読む

『【完全ガイド】マーケティング戦略の立案方法|フレームワークと4ステップ設計術』

『3C分析とは?マーケティング戦略への活かし方とPEST・SWOTとの違いを徹底解説』

『マーケティングの4Pとは?意味・4Cとの違い・事例・活用方までわかりやすく解説』

『RTB(Reason to Believe)とは?マーケティングで信頼を得るための必須要素を解説』

なぜ今ファネル設計が重要なのか

現代のマーケティング環境では、ユーザーの意思決定プロセスが複雑化し、顧客との接点(チャネル)も多様化しています。SNSや比較サイト、オウンドメディアなど、あらゆる情報が溢れる中で、企業が一方的に情報を届けるだけでは顧客に届きにくくなっています。

こうした背景から、見込み顧客がどの段階にいるのか、どんな情報を求めているのかを構造的に把握し、段階ごとに最適な施策を設計する必要性が高まっており、それこそがファネル設計が今求められる理由です。

また、ファネル設計は単に可視化するだけではなく、KPI設計・チャネル戦略・コンテンツ設計に一貫性をもたらす点でも非常に有効です。

Oz linkではこの一貫性を軸に、戦略〜実行フェーズまでを設計し、成果につなげています。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

■あわせて読む

『KPI設計とは?マーケティング成果を生み出す実践フレームを解説』

ファネルとカスタマージャーニーの違い

ファネルとカスタマージャーニーはどちらも「顧客の行動を可視化する」フレームですが、それぞれ視点と目的が異なります。

ファネルは企業側の視点で【認知 → 興味 → 比較 → 購入 → 継続】といった購買プロセスの構造を整理するもので、どの段階でどれだけの人が離脱しているかを数値的に捉えるのに適しています。

一方でカスタマージャーニーは、顧客の視点に立ち「どのタイミングで何を感じ、どのチャネルを通じて接点を持ち、どんな情報を求めているか」といった感情や体験の流れにフォーカスします。

Oz linkではこの2つを組み合わせることで、「構造×感情」の両面から戦略を設計。定量と定性のバランスを取りながら、一貫性のあるマーケティング施策を立案しています。

■あわせて読む

『カスタマージャーニーとは?顧客の心の動きを理解するマーケティング戦略』

ファネル設計の代表的な構造と種類

ファネル設計には、目的や対象顧客に応じたさまざまな構造があります。どのモデルを採用するかによって、施策設計の方向性が大きく変わるため、自社に合った設計思想を選ぶことが重要です。

ここでは、マーケティングの現場で広く使われている代表的なファネル構造を紹介し、さらにOz link(オズ・リンク)が独自に重視しているファネル設計視点についても解説します。

AIDAモデル

AIDAモデルは、マーケティングファネルの中でも最も古典的かつ基本的なモデルです。

AIDAはそれぞれ以下の頭文字を表しています。

・ Attention(注意):まず顧客の目に触れ、認知される

・ Interest(関心):関心を持ち、詳しく知りたいと思わせる

・ Desire(欲求):その商品・サービスが欲しいと感じる

・ Action(行動):実際に購入や申し込みといったアクションを起こす

このモデルはシンプルな構造でありながら、顧客の心理変化を段階的に捉えるうえで非常に有効です。広告やランディングページ設計、セールスコピーなどの基本設計にも広く応用されています。

Oz linkでは、このAIDAモデルを「ユーザーがどの段階にいるのかを可視化する起点」として活用し、戦略設計の土台としています。

Oz linkが重視する「WHO/WHAT/RTB」起点のファネル構成

Oz linkでは、従来のファネル構造だけでなく、顧客理解を出発点とする「WHO/WHAT/RTB」設計を重視しています。

これは単なる段階整理ではなく、ファネルそのものを「顧客戦略」として再構築する考え方です。

※マーケティングコンサルタント株式会社Oz link「マーケティング戦略と施策の立案」より

・ WHO(誰に):ターゲットとなる顧客像、ペルソナの明確化。未顧客やライトユーザーも含めて設計

・ WHAT(何を):届ける価値・ベネフィットの言語化。顧客のインサイトに基づいた訴求軸

・ RTB(Reason to Believe):価値を信じてもらうための根拠。実績、専門性、共感性など

この3要素を基盤に、ファネルの各段階で「誰に」「何を」「どう伝えるか」を一貫して設計することで、認知〜購買〜継続のすべてに戦略的整合性を持たせます。

さらに、Oz linkではこの構造をベースに、チャネル設計・KPI設定・施策実行までを一気通貫で支援。従来の施策が「点」で終わらないよう、「線」でつながるファネル構築を実現しています。

■あわせて読む

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

ファネル設計によって得られるメリット

ファネル設計を導入することで、マーケティング活動の効率と成果は大きく変わります。単なる構造整理ではなく、「売上につながる仕組み」を可視化・最適化できる点が最大の魅力です。

この章では、ファネル設計によって得られる具体的なメリットを3つに整理してご紹介します。

施策の優先順位が明確になる

ファネル設計を行うことで、 現状の課題がどの段階にあるのか を可視化でき、 リソースを集中すべきポイント が明確になります。

たとえば、リードは多く獲得できているのに商談化率が低い場合、 ナーチャリング段階に課題があると判断できます。逆に、そもそも認知が広がっていない場合は、ブランディング施策やSEO、広告などの上流工程に取り組む必要があります。

このように、ファネルは単なる図ではなく「経営資源配分の意思決定ツール」として機能します。

Oz linkでは、このような優先順位の整理をもとにKPIやチャネル戦略を策定し、 意思決定の根拠を持った施策設計を支援しています。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

顧客接点とコンテンツが整理される

ファネル設計を行うことで、 どの段階の顧客に、どの接点で、どのような情報を届けるべきか が明確になります。これにより、場当たり的なコンテンツ制作や過剰な広告投資を防ぐことが可能です。

たとえば、 認知獲得にはブログやSNS投稿 、 比較検討には事例やホワイトペーパー、申込や購入には価格表やFAQなど、顧客の検討段階に応じて最適なコンテンツを配置できます。

Oz linkでは、【ファネル×チャネル×コンテンツ】の三位一体で設計を行い、顧客体験に沿ったコミュニケーション導線を構築。これにより、 顧客にとって自然でストレスのない情報設計を実現しています。

チーム間連携・一貫性が高まる

ファネル設計は、マーケティング、営業、カスタマーサクセスなどの部門を共通の視点でつなぐ設計図にもなります。各チームが異なるKPIやゴールを追いがちな中で、顧客視点に基づいた段階設計があると、全体の連携がスムーズになります。

たとえば、マーケティングチームが「リードの質」を意識した集客を行い、営業チームがその文脈を理解した上で提案を組み立てることで、顧客体験に一貫性が生まれ、成果にも直結します。

Oz linkでは、戦略フェーズだけでなく実行フェーズまで一気通貫で支援しており、部門間の橋渡し役としてファネル設計を活用。属人的になりがちなマーケティングを、再現性のある仕組みへと変えていきます。

ファネル設計の進め方と実践ステップ

ファネル設計は、ただ構造を描くだけでは意味がありません。重要なのは、自社の戦略や顧客理解に基づいて設計し、実行に落とし込むことです。

ここでは、Oz linkが実践しているファネル設計の進め方を4つのステップに分けてご紹介します。各ステップでの考え方とポイントを理解することで、成果につながる設計プロセスが見えてきます。

STEP1:ターゲット・ペルソナの明確化(WHO)

ファネル設計の第一歩は、誰に届けるか=「WHO」の明確化です。ここでのポイントは、単に「業種・職種・属性」で絞るだけでなく、その人がどんな状況や文脈でサービスに出会うのかまでを深く想定することです。

Oz linkでは、既存顧客だけでなく「未顧客(まだ接点のない潜在層)」の行動や心理にも着目します。

「なぜこの人はまだ買っていないのか」「どんな生活や課題の中でブランドと接点を持ち得るのか」――こうした問いを重ねながら、生活文脈に根ざしたリアルなペルソナ像を構築します。

この段階があいまいだと、ファネル以降の設計すべてがズレてしまいます。だからこそ、Oz linkではペルソナ設計に時間とリサーチを惜しみません。

STEP2:提供価値と伝え方の整理(WHAT/ベネフィット・RTB)

次に行うのが、「WHAT=何を届けるか」の設計です。

ここで重要なのは、単に機能や特徴を列挙するのではなく、顧客にとってのベネフィット(得られる価値)を明確にすること。そしてその価値を信じてもらう根拠(RTB:Reason to Believe)までセットで設計することです。

たとえば、「導入が簡単」という特徴があるとします。それだけでは不十分で、「導入が簡単=現場に負担がかからずスムーズに使い始められる」というベネフィットを示し、そのうえで「導入企業の90%が1週間以内に運用開始できた」というRTBがあると、説得力が高まります。

Oz linkでは、WHOで定めたペルソナがどんなインサイトを持っているかに基づき、共感性のある訴求軸を言語化。機能ではなく、意味を届けるメッセージ開発を支援します。

■あわせて読む

『インサイトとは?マーケティング戦略における活用方法とその重要性』

STEP3:チャネル設計とタッチポイント整理(HOW)

WHOとWHATが定まったら、次に必要なのは「HOW=どの手段で届けるか」の設計です。ここでは、ペルソナが日常的に触れているメディアや行動パターンを踏まえ、最適なチャネルとコンテンツ形式を選定していきます。

例えば、BtoB商材であれば、ホワイトペーパー・セミナー・メールナーチャリングが効果的ですが、D2CブランドならInstagram広告・UGC・LP設計が重要になります。

このように、「どのファネル段階で、誰が、何を求めているか」に合わせてチャネル×目的×クリエイティブを設計し、接触機会を最適化します。

また、複数のチャネルをただ並列で走らせるのではなく、ファネルに沿って自然に移行する導線を描くことも欠かせません。ここに一貫性がなければ、せっかくのリードも途中で離脱してしまいます。

Oz linkでは、こうした文脈に沿った接触設計によって、ファネルごとの成果最大化を実現しています。

■あわせて読む

『ホワイトペーパーとは?BtoBマーケティングで成果を出す活用方法と作り方を解説』

『コンテンツマーケティングとは?|基本から実践までの効果的な活用法を解説』

『 Webで集客のコツとは?|初心者でも成果が出せる戦略とおすすめ施策を徹底解説』

『LPで集客するには?成果を出すランディングページの設計ポイントと成功事例を解説』

STEP4:KPI設計と施策優先度の整理

ファネル設計の最終ステップは、 KPI(重要業績評価指標)の設定と施策の優先順位付け です。この段階で初めて、設計したファネルを 数値で運用可能な体制 として機能させることができます。

たとえば、 初期接点のフェーズでは「セッション数」や「広告のクリック率」 、 関係構築のフェーズでは「資料請求率」や「セミナー参加率」 、意思決定のフェーズでは「商談化率」や「成約率」など、それぞれの段階に適した評価指標を設定することが重要です。

また、限られたリソースの中で最大の成果を上げるには、すべての施策を同時に行うのではなく、 どの段階に最も改善余地があるかを見極め、施策の優先順位を明確にする 必要があります。

Oz linkでは、 WHO/WHAT/RTBに基づくファネル設計と、数値に基づくKPI設計を連動させることで、マーケティング活動のPDCAを効果的に回せる体制を構築しています。

■あわせて読む

『【すぐに実践できる】ターゲット設定の重要性と効果的なユーザーターゲティング手法』

『【完全ガイド】マーケティング戦略の立案方法|フレームワークと4ステップ設計術』

『Webマーケティング戦略とは?基本フレームワークと実践プロセスを徹底解説』

ファネル設計の注意点と成功事例

ファネル設計は、理論や図解だけではなく現場でどう機能するかが最も重要です。正しく設計されれば成果を大きく伸ばせますが、前提を誤れば逆効果になることもあります。

ここでは、ファネル設計における典型的な失敗パターンと、Oz linkが実際に支援した成功事例をご紹介します。

よくある失敗パターン

ファネル設計は成果を最大化する手法ですが、設計の前提や運用方法を誤ると、かえって逆効果になることもあります。

ここでは、実務でよく見られる典型的な失敗例を3つご紹介します。

① 顧客視点ではなく、自社都合で構成されている

社内の営業フローや部署の構成を起点にファネルを設計してしまい、 顧客の購買行動や心理と乖離した構成 になっているケースは少なくありません。

たとえば、「まずは商品説明を伝えたい」という企業側の意図から、まだ検討段階に入っていない顧客に対して高いコンバージョンを期待してしまうなど、顧客視点から見ると不自然な設計になりがちです。

② 施策の量が多く、整理されていない

認知施策、ナーチャリング施策、コンバージョン施策が断片的に乱立し、「誰に何を伝えているのか」が不明確になる状態です。

これにより、せっかくのリードが次の段階へ進まず、機会損失や営業の非効率を招きます。主な原因として、全体最適ではなく、局所対応になっていることが考えられます。

③ ファネル構造はあるがKPIや実行体制が整っていない

図や資料上では立派なファネルがあっても、数値目標や担当体制が不明確なままでは成果につながりません。 また、設計フェーズと実行フェーズの担当者が異なり、意図が伝わらず運用で迷走するケースも見られます。

Oz linkでは、こうした課題を未然に防ぐため、戦略設計からKPI、チャネル、実行体制の構築までを一貫してサポートしています。

Oz link支援事例①:禅利(ブランド戦略)

![[禅利] ブランド戦略構築 - 制作事例](https://ozlink.co.jp/wp23/wp-content/uploads/2025/09/禅利-ブランド戦略構築-制作事例-マーケティングエージェンシー-株式会社Oz-link(オズ・リンク)-1-e1759110899404.png)

日本酒ブランド「禅利」は、富裕層向けの高価格帯商品として新たに立ち上がったプロジェクトでした。

クライアントは「良い商品はあるが、どう売ればいいか分からない」という課題を抱えており、Oz linkはブランド戦略とファネル設計をゼロから支援しました。

まず着手したのは、WHO/WHAT/RTBに基づくファネルの再構築です。富裕層にとっての日本酒の位置づけをリサーチし、「贈答用」や「特別な時間を彩る」というCEP(カテゴリ・エントリーポイント)を抽出しました。

その上で、 初期接点では世界観を伝える映像コンテンツやPR施策 、 関係構築の段階では限定イベントやソムリエによる解説コンテンツ 、 購入直前の接点では高級旅館やホテルでの体験型プロモーション を設計し、段階ごとに購買体験をデザインします。

結果、Makuakeでのクラウドファンディングでは目標の1019%を達成。さらに1年以内に複数のミシュラン店舗や高級ホテルで採用され、ブランドとしての確立に成功しました。

Oz link支援事例②:VINTORTE(リピート設計)

![[VINTORTE] ブランド戦略構築 - 制作事例](https://ozlink.co.jp/wp23/wp-content/uploads/2025/09/VINTORTE-ブランド戦略構築-制作事例-マーケティングエージェンシー-株式会社Oz-link(オズ・リンク)-1-e1759111032657.png)

敏感肌向けのD2Cコスメブランド「VINTORTE」は、コロナ禍による市場縮小や韓国コスメの台頭を背景に、売上および顧客維持率の両面で課題を抱えていました。

そこでOz linkでは、まず現顧客と離脱顧客の行動・心理を分析。PEST・SWOT・3C分析に加え、未顧客へのインタビューも実施し、「肌にやさしい」だけでは差別化が困難であるというインサイトを導き出しました。

その結果、「続ける理由」の明文化=RTB(Reason to Believe)の再定義が必要だと判断。ファネル設計においては、従来の比較・検討段階と購入段階の間に「比較→定着」のフェーズを追加し、リピートにつながる導線を再構築しました。

具体的な施策は以下の通りです。

・ 比較検討段階 :お客様の声と専門家による検証レポートを組み合わせ、信頼性を訴求

・ 購入段階 :初回購入者限定の3ステップケア提案を通じて、継続利用のハードルを低減

・ 定着フェーズ :肌変化を可視化できるリピートジャーナルを設計し、継続意欲を促進

これらの取り組みにより、売上は前年比120%まで回復。さらにLTV(顧客生涯価値)が向上し、広告依存からの脱却にも成功しています。

■あわせて読む

『LTV向上施策とは?利益を最大化する戦略と実行のポイントを解説』

Oz linkによるファネル設計支援|戦略〜施策まで一気通貫で伴走

Oz linkでは、ファネル設計を単なるマーケティング図解ではなく「戦略実行の設計図」と位置づけています。戦略策定から施策実行、成果改善のPDCAまで、全フェーズを一気通貫で支援することが特徴です。

ファネル設計を活用して、顧客との関係性を「面」ではなく「線」でつなぎ、持続的な成果へ導く。その思想と支援体制をご紹介します。

顧客戦略に基づくファネル構築

Oz linkのファネル設計は、マーケティング施策の整理ではなく顧客戦略の延長線上にあるものです。

まず「誰に・何を・どう届けるか(WHO/WHAT/RTB)」を明確に定義し、その上でファネル各段階の意味を設計します。さらに、【認知〜関心〜比較〜購入〜継続〜紹介】といった一般的なステップにとどまらず、業種・商材・ブランドに合わせた独自のファネル構造をカスタマイズ。

たとえば、BtoC商材では「利用体験から再購買につながるフェーズ」、BtoB商材では「営業接点と検討プロセスを細分化したフェーズ」を設計します。

こうした構造を可能にしているのが、現場で培った300社以上の戦略・実行支援ノウハウです。単なる理論やテンプレートではなく、実務で使えるファネル設計を構築しています。

チャネル・コンテンツの最適設計

戦略で定義したWHO・WHAT・RTBをもとに、Oz linkでは ファネルの各段階に応じて最適なチャネルとコンテンツ形式 を設計します。

目的の異なる各フェーズにおいて、適切な媒体・情報・タイミングを設計することで、 顧客体験に一貫性と自然な流れ をもたらすことが可能です。

たとえば、 初期接点のフェーズではSEO記事やSNS広告などを活用し、認知・接触の最大化 を図ります。 検討・比較段階では、ホワイトペーパーや導入事例を通じて理解と信頼を深め 、 意思決定段階では、価格資料・FAQ・申込導線などを設計し、判断を後押しする情報設計 を行います。

また、Oz linkでは 各チャネルで表現の一貫性を保つために、メッセージの統一や表現ガイドラインの整備も実施しています。

これにより、コンテンツ単体ではなく、ファネル全体で成果を生む構造を構築することが可能となります。

PDCAで成果を生む実行支援

Oz linkのファネル設計支援は、設計して終わりではありません。

設計されたファネル構造に基づき、実行・検証・改善までを支援する「成果直結型のPDCA運用」を強みとしています。

施策実行では、広告運用やWeb制作、コンテンツ作成、メール設計などをファネル段階ごとに実施し、KPI進捗を定期的にモニタリングしながら、ボトルネックの特定と施策の見直しを行います。

Oz linkでは、【仮説 → 実行 → 検証 → 再設計】の高速サイクルを推進するため、週次・隔週での定例ミーティング体制を構築。クライアントのチームと並走しながら、戦略が「仕組み」として回る状態を目指します。

結果として、ファネル設計が“絵に描いた餅”にならず、数字と現場に効くマーケティング戦略へと進化します。

■あわせて読む

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『Webマーケティングコンサルティングとは?支援内容・料金相場・おすすめ会社まで徹底解説』

まとめ|ファネル設計で戦略の軸を持ち、継続的な成果へ

ファネル設計とは、マーケティング施策を単なる「点の集まり」ではなく、 顧客の行動に沿った戦略的な「線」へと変える手法 です。

一般的な段階ごとの情報設計にとどまらず、Oz linkでは WHO/WHAT/RTBに基づいて再構築するファネル設計 により、顧客視点を踏まえた実践的な戦略を提供しています。

特に、以下のような課題を抱える企業には、ファネル設計の導入が効果的です。

・ 施策は実施しているが、全体像が不明確で一貫性がない

・ リードは集まるものの、商談や購買に結びつかない

・ チーム間の連携が弱く、成果が分断されている

Oz linkでは、 戦略立案からKPI設計、施策の実行・改善までを一気通貫で支援 。机上の理論にとどまらず、現場で成果を出すための 実行力ある設計 によって、 売上やLTVといった具体的な成果指標 へとつなげます。

「自社に合ったファネル設計をゼロから見直したい」「施策に一貫性を持たせて成果を出したい」とお考えの方は、ぜひOz linkの無料相談をご活用ください。

■あわせて読む

『マーケティングとは?初心者にもわかる意味・戦略の立て方・手法を解説』

『ブランディングとマーケティングの違いとは?効果的な統合戦略で成功する方法』

『マーケティングと経営戦略の違いは?|一貫したコンサルティングで企業成長を支援する方法』

『ブランディング戦略のフレームワーク|成功するブランドのための必須ツール』

『デジタルマーケティングとは?顧客理解を基にした効果的な戦略と実践手法』

『集客とは?意味・手法・成功のポイントまでプロがわかりやすく解説』

『集客戦略とは?成果を出す設計手順と施策選定のポイントを事例つきで解説』

『Webマーケティングコンサルとは?依頼メリット・選び方・成功事例まで徹底解説!』

『ネット集客とは?初心者でも取り組める方法と成功事例をわかりやすく解説』

『Web広告の成果を最大化するコンサル会社とは?選び方と依頼のメリットを徹底解説』

『なぜ集客がうまくいかないのか?原因と改善策についてのノウハウを徹底解説』

『思いつきで終わらせない「集客アイデア」の考え方|マーケティング戦略に活かす発想法と設計論』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> Oz link Group執行役員CMOのX