knowledge ナレッジ

顧客から「選ばれるブランド」になるために欠かせないのが、バリュープロポジションの設計です。

競合がひしめく市場において、自社ならではの価値をどう伝えるか。顧客はなぜ商品やサービスを選ぶのか――その答えを導くのが、バリュープロポジションの役割です。

明確なバリュープロポジションを持つ企業は、施策の一貫性を保ち、ブランドの魅力を効果的に伝えられます。一方で、曖昧なままでは顧客の関心を得られず、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。

そこで本記事では、バリュープロポジションの定義から構成要素、設計ステップ、成功事例まで、マーケティングに活かすための実践的な知識を解説します。

Contents

バリュープロポジションとは何か?

顧客に「自分に必要な価値だ」と感じてもらい、競合ではなく自社を選んでもらうために欠かせないのがバリュープロポジションです。

まずは、その意味や類似概念との違い、そして現代マーケティングにおいて注目されている理由を整理していきましょう。

定義とその重要性

バリュープロポジションとは、「自社の商品やサービスが、どのような価値を、誰に対して、なぜ提供できるのか」を明文化した価値提案のことを指します。

ターゲットとなる顧客のニーズや課題に対して、自社だけが提供できる便益(ベネフィット)を明確に伝えることで、「この商品を選ぶべき理由」を顧客に納得感をもって提示する役割を果たします。

この価値提案が明確であればあるほど、マーケティングメッセージや広告クリエイティブ、セールストークに一貫性が生まれ、顧客に響く強いブランド体験を提供することができます。

逆に、バリュープロポジションが曖昧なままでは、どんなに良い商品であっても「なぜ買うべきか」が伝わらず、価格競争に陥りやすくなるのです。

USP(ユニーク・セリング・プロポジション)との違い

バリュープロポジションと混同されがちなのが「USP(Unique Selling Proposition/ユニーク・セリング・プロポジション)」です。

USPは、自社だけが持つ“ユニークな”強みや売り文句を指すのに対し、バリュープロポジションは「顧客のニーズに応える全体的な価値の設計」というより広い概念です。

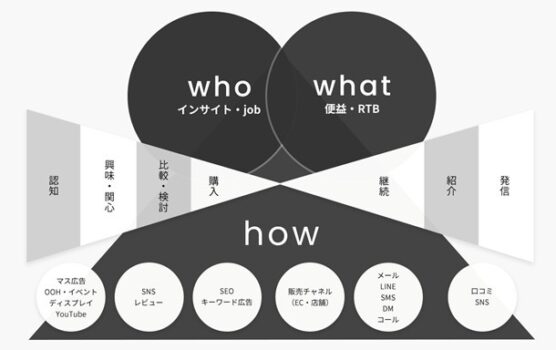

つまり、USPは差別化の“尖った部分”にフォーカスしているのに対し、バリュープロポジションは Who(誰に)、What(何を)、RTB(なぜ信じられるか) のように、全体設計の中で顧客の選択を後押しする要素を統合したものです。

※マーケティングコンサルタント株式会社Oz link「マーケティング戦略と施策の立案」より

なぜ今、バリュープロポジションが注目されているのか

現代の市場は、機能・品質・価格といった「スペックの差」ではなく、「ブランドとしての意味や価値」で選ばれる時代です。多くの業界で商品やサービスがコモディティ化し、顧客は「違いがわかりにくい選択肢」の中から意思決定を迫られています。

このような状況で重要になるのが、自社の価値を一言で伝え、記憶に残すためのフレームワークです。検索やSNS、比較サイトといったタッチポイントが増える中で、「どの瞬間に思い出してもらえるか」「第一想起されるブランドになれるか」が勝敗を分けるポイントとなります。

そのため、バリュープロポジションは単なる“社内向けの整理”ではなく、顧客との接点すべてにおける判断基準・メッセージの起点として再定義されているのです。

■あわせて読む

『第一想起とは?ブランド・マーケ戦略における重要性と活用方法を徹底解説』

『RTB(Reason to Believe)とは?マーケティングで信頼を得るための必須要素を解説』

バリュープロポジションがマーケティングにおいて重要な理由

バリュープロポジションは、単なる「商品の特徴」や「企業の強み」を並べるものではありません。顧客の視点から見た“選ばれる理由”を明確に設計することで、マーケティングの成果を根本から左右する要素になります。

ここでは、マーケティングにおけるバリュープロポジションの重要性を3つの観点から解説します。

選ばれるブランドになるための第一歩

消費者が何かを購入しようとしたとき、検討候補として最初に思い浮かべるブランド群を「エボークトセット(想起集合)」と呼びます。この第一想起の中に入れるかどうかが、顧客獲得の成否を大きく分けるポイントです。

明確なバリュープロポジションは、顧客の記憶に残りやすく、商品選択の初期段階で「検討候補に入れてもらう」確率を高めます。

つまり、たとえ競合より価格が高くても、価値の納得感があれば選ばれる可能性が高くなるのです。

コミュニケーションの軸が一貫する

バリュープロポジションを軸に据えることで、社内外すべてのマーケティングコミュニケーションに一貫性が生まれます。広告コピー、営業トーク、SNS投稿、カスタマーサポートなど、顧客とのすべての接点において、「自社がどんな価値を届けるのか」というメッセージをぶらさず伝えることが可能です。

この統一感は、ブランドへの信頼形成につながり、中長期的な顧客ロイヤルティ(ロイヤリティ)の醸成にも大きく寄与します。

■あわせて読む

『顧客ロイヤルティとは?意味・種類・向上施策までマーケティング視点で徹底解説』

『想起集合(エボークトセット)とは?意味・重要性・戦略をわかりやすく解説』

市場浸透とLTV向上に直結する戦略基盤

バリュープロポジションは、単なる“初回購入”の動機づけにとどまりません。繰り返し選ばれるブランドになるためには、「なぜこのブランドを使い続けたいと思うのか」という納得感が不可欠です。

顧客がブランドの提供価値に共感し、それが生活の中で役立っていると感じることで、リピートや口コミが生まれます。結果として、LTV(顧客生涯価値)の向上や自然なファンの獲得につながっていくのです。

■あわせて読む

『マーケティングとは?初心者にもわかる意味・戦略の立て方・手法を解説』

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『LTVとは?マーケティングにおける意味と活用方法』

バリュープロポジションの構成要素

明確で強いバリュープロポジションを設計するためには、いくつかの重要な構成要素を押さえる必要があります。

弊社Oz linkでは「Who」「What」「RTB(Reason to Believe)」という3つの軸を基盤に据えており、加えて「POD/POP」など差別化の視点も不可欠です。

以下で、それぞれの要素を解説します。

ターゲット(Who)

まず定めるべきは「誰に対して価値を提供するのか」というターゲットの明確化です。

単に属性(例:30代女性)だけではなく、生活文脈や課題、行動パターンまで踏み込んで設計することで、より深い共感を生むバリュープロポジションが成立します。

Oz linkでは、候補者や顧客の「インサイト」や「ペルソナ設計」を通じて、単なる属性分析にとどまらない深いターゲット理解を重視しています。

提供価値(What)

次に大切なのが「そのターゲットに、どのような価値を届けるのか」という提供内容です。これは商品のスペックや機能だけでなく、「その商品があることで、どのような変化や報酬が得られるか」というベネフィットの視点で設計することが重要です。

機能訴求だけでは埋もれがちな商品も、「こういう気分になれる」「こういう課題から解放される」といった情緒や体験価値を伝えることで、顧客にとっての意味ある選択肢へと昇華します。

信頼の裏付け(RTB:Reason to Believe)

顧客が「本当にその価値が得られるのか?」と感じたときに、それを裏付ける根拠や証拠が必要になります。これがRTBです。事例、データ、実績、専門家の声、ユーザーの口コミ、製品の仕様などがこれに該当します。

RTBがあることで、提供価値に信ぴょう性が加わり、顧客の意思決定を後押しします。

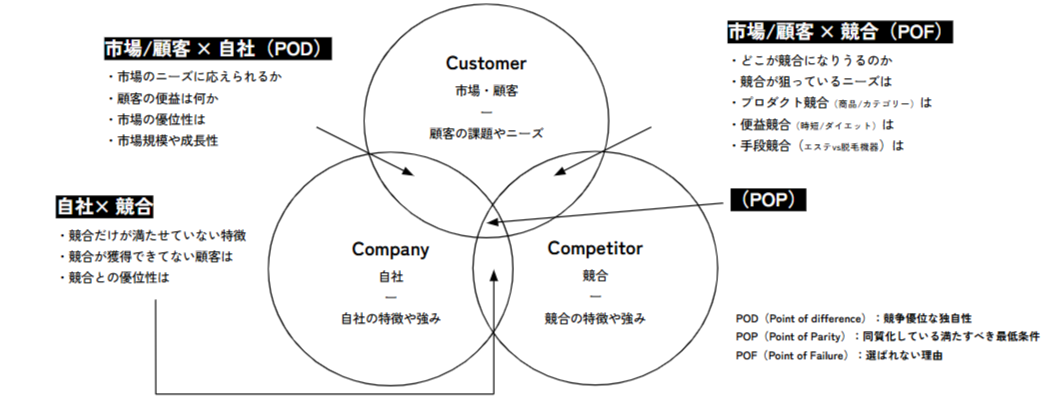

差別化要因(POD/POP)と選ばれる理由

競合との比較においては、POD(Point of Difference:差別化要素)とPOP(Point of Parity:同質化要素)の両方を意識することが欠かせません。

■POD:自社だけが提供できる価値

■POP:競合と同じように満たすべき最低条件

この両者のバランスが整っていることが、選ばれるブランドの要件です。差別化ばかりを追求してPODに偏ると「尖りすぎて伝わらない」リスクがあり、POPばかりだと「埋もれる」リスクが高まります。

バリュープロポジションの作り方ステップ

効果的なバリュープロポジションを設計するためには、思いつきや感覚ではなく、論理的かつ顧客起点のフローを踏むことが重要です。

ここでは、Oz linkのマーケティングコンサルティングで実際に活用されているステップに基づき、実践的な設計プロセスを解説します。

市場・顧客・競合の3C分析

まず行うべきは、マーケティング環境の把握です。3C分析(Customer、Competitor、Company)を通じて、以下のような問いに答えていきます。

■市場のニーズは何か?

■顧客の課題やインサイトはどこにあるか?

■自社の強みや資産はどこにあるか?

■競合はどんな価値を訴求しているか?

この時点で「誰に、何を、なぜ届けるのか」のベースとなる情報が整います。

■あわせて読む

『3C分析とは?マーケティング戦略への活かし方とPEST・SWOTとの違いを徹底解説』

セグメンテーションとペルソナ設計

次に、ターゲットの明確化に進みます。年齢や性別といった属性ベースのターゲティングでは不十分であり、価値観や行動、購買文脈などをもとにしたペルソナ設計が求められます。

Oz linkでは、単に「学生」「30代女性」などではなく、「○○という状況でこんな感情や課題を抱えている人」といった具体的な描写でターゲット像を立体的に捉えます。

カスタマージャーニーの把握

ターゲットがブランドや商品を知り、比較・検討し、購入・継続に至るまで思考と行動のプロセス(カスタマージャーニー)を設計します。

ジャーニーごとに顧客の感情やニーズは変化するため、各フェーズで適切なメッセージや価値訴求を設計することが求められます。

このジャーニー理解が、広告・LP・営業資料・コンテンツマーケティングすべての設計指針になります。

■あわせて読む

『カスタマージャーニーとは?顧客の心の動きを理解するマーケティング戦略』

ベネフィットとRTBの言語化

次に、提供価値(ベネフィット)とその裏付け(RTB)を顧客目線で言語化していきます。

ここでは機能や仕様ではなく、「この商品を選ぶことでどんな良い変化があるか」を情緒や体験も含めて表現することが大切です。

さらに、「それが本当に得られる根拠は何か?」という視点で、データや実績、ユーザーの声を加えることで説得力が高まります。

STP設計によるポジショニングの明確化

最後に、市場でのポジショニングを設計します。セグメンテーション(S)、ターゲティング(T)を経た上で、自社のブランドや商品がどのような位置づけで認識されるべきか(P)を明確にします。

ここで重要なのは、差別化しようとして奇をてらうのではなく、「顧客が選びやすい意味ある差別化」に落とし込むこと。選ばれる理由を、納得感のある形で顧客の頭の中に定着させるのがゴールです。

■あわせて読む

『STP戦略とは?マーケティングの基本フレームをわかりやすく解説』

『【保存版】マーケティング戦略フレームワーク12選|STP・4P・SWOTを実務で使いこなす方法』

『ブランディングとポジショニングの違いとは?企業戦略に欠かせない要素を解説』

よくある失敗例と注意点

バリュープロポジションは正しく設計すれば大きな武器になりますが、設計プロセスや解釈を誤ると、むしろブランドの印象を弱めてしまう恐れもあります。

ここでは、実務で陥りがちな失敗パターンと、その回避のポイントを紹介します。

「差別化=奇抜さ」と誤解する

よくある誤解のひとつが、「差別化とはユニークで奇抜な打ち出しをすることだ」と捉えるケースです。もちろん独自性は重要ですが、それが顧客にとって意味のある価値でなければ、差別化ではなく“自己満足”に終わってしまいます。

顧客が本当に求めているのは、「自分の課題をどう解決してくれるのか」「どんな感情的な満足が得られるのか」という視点での提案です。バリュープロポジションは、顧客視点での“意味のある違い”を描くことが本質です。

機能訴求だけに偏ってしまう

商品やサービスの機能を詳しく説明するだけでは、顧客にとっての便益が伝わりにくくなります。「速い」「安い」「高性能」といった訴求は、競合と並べられたときに埋もれがちです。

重要なのは、機能の先にある「変化」や「感情的な報酬」に目を向けること。たとえば「静音設計」という機能は、「夜でも安心して使える」「家族に迷惑をかけない」というベネフィットに置き換えてこそ意味を持ちます。

顧客視点が抜けている

バリュープロポジションはあくまで顧客の認識の中に形成されるものです。しかし実際の設計現場では、企業の都合や主観的なメッセージが優先され、「自分たちはこう思っている」という視点に偏ってしまうことが少なくありません。

このような“内向きのバリュープロポジション”は、外部から見たときに魅力的に映りません。顧客の声や行動データ、課題文脈を起点としたインサイトの解像度が、設計の精度を大きく左右します。

バリュープロポジションの成功事例【BtoC】

ここでは、実際に明確なバリュープロポジションを設計することで成果を上げたBtoCブランドの事例を紹介します。競合が多く、機能や価格だけでは差別化が難しい分野でも、顧客視点に立った価値提案が成果を生むことがよくわかるはずです。

敏感肌化粧品ブランド「VINTORTE」

VINTORTEは、肌トラブルに悩むユーザーに向けた敏感肌用化粧品ブランドです。コロナ禍によってメイク需要が低迷する中、「肌にやさしいミネラルコスメ」というポジションを再定義し、既存顧客の離脱防止と新規顧客の獲得に成功しました。

バリュープロポジションとして訴求したのは、以下の3点です。

■肌トラブルに悩む人でも安心して使える低刺激処方

■石けんで落とせるという生活文脈に沿った機能性

■ブランド全体で「肌をいたわる」世界観を統一

Oz linkの支援により、顧客インタビューやカスタマージャーニーを分析し、感情価値まで含めて一貫した訴求を実現しました。その結果、売上は前年同期比120%以上に回復しています。

高価格帯D2Cコスメ「_NEUR(アンダーノイル)」

高単価帯のD2C市場において、ブランド「_NEUR」は“時間とともに深まる美しさ”をテーマに、感性訴求に特化したバリュープロポジションを設計しました。単なるスキンケアではなく、「日常の儀式」として商品を捉え直すアプローチが特徴です。

ブランド立ち上げ時には、以下のようなポイントを打ち出しました。

■感情的な報酬を訴求するストーリーテリング型LP

■高価格帯にも納得できるビジュアルとUI設計

■SNSで共感される「#アンダーノイルのある暮らし」というライフスタイル提案

結果として、3年間で20,000件以上のUGC(ユーザー投稿)を獲得し、150%成長を達成。2020年にはGOOD DESIGN賞も受賞し、ブランドの世界観と製品価値が高く評価されました。

日本酒「禅利」:富裕層向けブランド構築の成功事例

伝統産業である日本酒市場で、価格競争とは異なる軸で勝負したのが「禅利」です。ターゲットは国内外の富裕層。伝統と革新を融合させたストーリー性と、一貫したクリエイティブ戦略で、記憶に残る高付加価値ブランドを構築しました。

具体的には、以下の戦略を設計しました。

■富裕層が「持ちたくなる」ボトルデザインとパッケージ

■選ばれる理由を明確にするストーリーブックと同梱物設計

■ミシュラン店舗やラグジュアリーホテルへの導入戦略

これらの戦略によって、初年度のMakuakeでは売上目標1,019%を達成。販売開始から1年以内に12のミシュラン掲載店舗で採用され、ブランドの認知と信頼を一気に高めることに成功しました。

Oz linkが提供するバリュープロポジション設計支援

Oz linkでは、単なるメッセージ開発や差別化ポイントの抽出ではなく、顧客起点でのブランド戦略全体設計としてバリュープロポジションを位置づけています。

300社以上の支援実績をもとに、戦略から施策実行まで一貫してサポートし、マーケティング成果を生む構造を共に築き上げます。

Who/What/RTBを軸とした一貫した戦略設計

Oz linkの設計アプローチでは、「Who(誰に)」「What(どんな価値を)」「RTB(なぜ信じられるか)」の3軸をベースに、ターゲット理解から提供価値、信頼の裏付けまでを一気通貫で設計します。

■顧客インサイトの可視化

■ペルソナの生活文脈まで踏み込んだ定義

■ベネフィットの情緒的な意味づけと言語化

■説得力あるRTBの整理(実績・構造・エビデンス)

これらを通じて、「単に良い商品」ではなく「自分にとって意味のあるブランド」として顧客の記憶に残るポジショニングを確立します。

戦略設計〜施策実行までを支援する体制

多くの企業がつまずくのは、戦略を作った後の「具体的な施策設計・運用」フェーズです。

Oz linkでは、設計したバリュープロポジションをもとに、広告・LP・SNS・営業資料などの各タッチポイントへの落とし込みまでサポートします。

■Web広告やLP制作における訴求軸の統一

■SNSやCRMでのベネフィットの再表現

■営業現場やカスタマーサクセスまで含めたメッセージ連動

これにより、顧客接点すべてで一貫性のある体験を提供し、ブランディングの効果を最大化します。

顧客起点でのマーケティング設計が成果を生む理由

Oz linkが成果を出し続けている理由の一つは、「企業視点ではなく顧客の変化を出発点に設計を行う」という徹底した姿勢にあります。

顧客の課題や生活シーン、意思決定プロセスに深く入り込み、「どのような行動変容が起こりうるか」「その変化に自社がどう関われるか」を設計することで、一過性ではない持続可能なマーケティング施策が実現します。

こうした支援を通じて、実際に複数のブランドでLTVの向上、認知の定着、売上成長を実現しており、戦略と現場をつなぐリアルなコンサルティングが強みです。

まとめ|バリュープロポジションはブランドの「選ばれる理由」

バリュープロポジションは、単なるマーケティング用語ではなく、顧客が商品やサービスを選ぶ根拠そのものです。どんなに優れた機能や美しいデザインがあっても、「なぜそれを選ぶべきなのか」が明確に伝わらなければ、顧客の記憶にも検討リストにも残ることはありません。

本記事で解説してきたように、バリュープロポジションは以下の観点で設計されるべきです。

■誰に(Who)

■どんな価値を(What)

■なぜ信じられるか(RTB)

■どのように他社と違うのか(POD/POP)

これらを論理的かつ感情的に設計し、各チャネルやタッチポイントに一貫して落とし込むことで、“思い出され、選ばれ、使い続けられる”ブランドとしての地位を確立できます。

弊社Oz linkでは、戦略の設計だけで終わらず、実行・改善まで伴走する体制で、企業ごとの最適なバリュープロポジションの構築を支援しています。自社の強みを再定義し、マーケティング施策の土台を強化したいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

■あわせて読む

『マーケティングとは?初心者にもわかる意味・戦略の立て方・手法を解説』

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『インサイトとは?マーケティング戦略における活用方法とその重要性』

『ブランドの立ち上げ方とは?ゼロから価値をつくる戦略と実践ステップ』

『ブランドロイヤリティとは?その重要性と向上のための戦略を徹底解説』

『ブランディングの意味とは?成功するブランド戦略の立ち上げ方と重要性』

『ブランディング戦略のフレームワーク|成功するブランドのための必須ツール』

『マーケティングコンサルティングとは?支援内容・選び方・成功事例までわかりやすく解説』

『顧客体験(CX)とは?その重要性と企業成長を支える戦略を徹底解説』

『ファネル設計とは?マーケティング成果を最大化する設計手法と実践ステップ』

『TAM・SAM・SOMとは?市場規模の考え方と違いを図解でわかりやすく解説』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> 株式会社Oz link代表取締役のX

> Oz link Group執行役員CMOのX