knowledge ナレッジ

STP戦略(STP分析)とは?マーケティングの基本フレームをわかりやすく解説

市場には無数の顧客が存在し、すべてに同じアプローチをしても成果は出にくい時代です。

そんな中で、「誰に、何を、どう伝えるか」を体系的に整理するための基本フレームワークが「STP戦略(STP分析)」です。

STPとは、Segmentation(市場の分解)、Targeting(狙う層の選定)、Positioning(立ち位置の明確化)の3つの頭文字を取ったもので、あらゆるマーケティング施策の土台となる考え方です。

マーケティング担当者だけでなく、新規事業や商品開発、ブランディング戦略に関わるすべてのビジネスパーソンにとって、STP戦略は「差別化と選ばれる理由」をつくる上で欠かせない思考法です。

本記事では、STPの各要素の定義から実践方法、他フレームとの違い、実際の活用事例までを丁寧に解説します。

Contents

STP戦略とは?マーケティングの基本構造を理解する

STP戦略は、顧客理解を起点に市場を分解・選定し、自社の立ち位置を明確にするための基本設計です。

マーケティングの起点として、あらゆる戦略や施策の出発点になります。

S:セグメンテーション(市場の分解)

セグメンテーションとは、市場を年齢・性別・地域・価値観・行動特性などで細かく分類する作業のこと。全体を細分化することで、「誰に届けるか」という議論の土台が生まれるのです。

■例:スキンケア市場を「肌質」「年齢」「購買チャネル」などで分解

T:ターゲティング(狙う市場の選定)

ターゲティングは、セグメントの中から「最も自社と親和性が高く、成果が期待できる市場」を選び出すステップです。

選定基準には以下の視点が含まれます:

・ 自社の強みとのフィット感

・ 競合との重なりの少なさ

STP戦略においては、この「選び取る」意思決定が最も重要と言えるのです。

P:ポジショニング(競合との違いを明確化)

ポジショニングでは、選んだターゲットに対して、自社が「どう違うのか」「なぜ選ばれるのか」を明確にします。

・ 感情的な違い(世界観・ストーリー・共感)

ポジショニングマップを活用することで、競合との相対的な位置づけが視覚化され、戦略がより具体になるのです。

■あわせて読む

『ブランディングとポジショニングの違いとは?企業戦略に欠かせない要素を解説』

なぜ今、STP戦略が改めて注目されているのか?

情報があふれ、プロダクトの差別化が難しい現在において、「誰に向けて、何をどう伝えるか」を構造的に設計する重要性が高まっています。

特に、D2CやSaaS、ローカルブランドなど、明確な差別化が求められるビジネスモデルでは、STPの精度が成否を分ける要素になります。

STP戦略の実践プロセスと考え方

STP戦略はフレームワークとして理解するだけでなく、実際の市場調査や戦略立案に落とし込むプロセスが重要です。

ここでは、STPを実務で活用する際の基本的な進め方を解説します。

市場調査→ペルソナ設計→競合分析の流れ

STP戦略のスタートは、市場や顧客の「事実情報」を収集・分解することから始まります。

2.属性・価値観・行動などでセグメント分け

3.各セグメントのニーズを整理し、代表的なペルソナを設計

4.ターゲットごとに競合状況・顧客の選定理由を分析

このプロセスを経ることで、ターゲティングとポジショニングの精度が格段に高まります。

ターゲティングの決め方と評価基準

複数のセグメントが存在する中で、「どこを狙うか」を決めるには、以下の3つの視点が重要視されます。

・ 競合状況:自社が入り込む余地はあるか

・ 親和性:自社の価値提供とズレがないか

これらを踏まえて優先順位を明確にすることで、限られたリソースの集中配分が可能になるのです。

ポジショニングマップの作成方法と使い方

ポジショニングを可視化する方法として有効なのがポジショニングマップです。2軸のマトリクスを使って、自社・競合の立ち位置を図示し、空白領域や独自ポジションを探ります。

・縦軸=価格

・横軸=効果実感

【高価格×高実感】に競合が集中 → 【中価格×高実感】を狙う

このように、視覚化することで戦略の方向性と差別化ポイントが整理されやすくなるのです。

STP戦略の具体的な活用事例

STP戦略は業種や規模を問わず、あらゆる事業フェーズで活用されています。

以下では、D2Cブランド、観光事業、BtoB企業など、異なるタイプの企業におけるSTP戦略の実践事例を紹介します。

D2Cスキンケアブランド「_NEUR」:共感重視のポジショニング

高級美容液を主力とする「_NEUR」(アンダーノイル)は、STP戦略によって明確なブランド構築を実現しました。

・ Targeting:自己投資を惜しまない30~50代男女 / Instagram感度の高い層

・ Positioning:「次世代レスキューコスメ」。機能訴求(オーガニックとテクノロジーを融合した独自処方)+共感訴求(忙しくストレスフルな現代に生きるすべてのオトナのために)を両立

弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)では、このポジショニング設計からブランドコンセプト・LP・広告訴求までを一気通貫でご支援し、わずか3年で「UGC20,000投稿以上」を実現しました。

STP戦略と他のフレームワークとの違い

STP戦略は単独で使われることもありますが、多くの場合、他のマーケティングフレームと組み合わせて使うことで真価を発揮します。

ここでは、代表的なフレームとの違いや連携の仕方を整理します。

4P戦略との違い(施策設計とのつながり)

STPが「誰に、どのような価値を、どう位置づけて届けるか」を定義するのに対し、4Pはそれを「どのように実行するか(施策)」に落とし込むフレームです。

・ 4P=施策設計の実行(How)

■例:STPで「敏感肌の30代女性に安心感あるブランド」と定めたなら、4Pで「価格は中価格帯」「販売チャネルはEC+Instagram広告」など具体化する。

■あわせて読む

『【保存版】マーケティング戦略フレームワーク12選|STP・4P・SWOTを実務で使いこなす方法』

『マーケティングの4Pとは?意味・4Cとの違い・事例・活用方までわかりやすく解説』

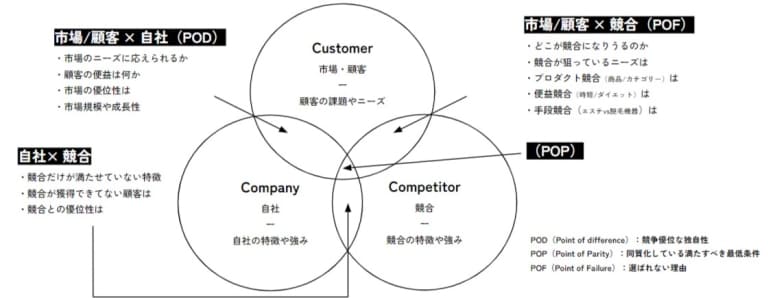

3C分析との関係性(外部環境との統合)

3Cは「市場(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3視点から戦略を分析する枠組みです。

STPは、この3C分析の結果を受けて設計するケースが一般的です。

・ Competitor → ポジショニングの整理

・ Company → 自社リソースに基づくターゲティング

つまり、【3C分析=前提条件】【STP戦略=打ち手の方向づけ】という関係になります。

■あわせて読む

『3C分析とは?マーケティング戦略への活かし方とPEST・SWOTとの違いを徹底解説』

カスタマージャーニーやペルソナとの連携の仕方

STP戦略は「誰に」「何を」届けるかを構造化しますが、その顧客がどのようなプロセスで購買に至るかは、カスタマージャーニーやペルソナによって補完されます。

・ カスタマージャーニー=検討〜購買までの心理・行動の流れ

STPによって「届ける相手」が明確になったら、その人に合った導線設計・チャネル戦略へと発展させていくことが重要です。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

■あわせて読む

『カスタマージャーニーとは?顧客の心の動きを理解するマーケティング戦略』

よくある失敗と注意点

STP戦略はシンプルに見えて、思い込みや曖昧な定義のまま進めてしまうと、かえって逆効果になるケースも少なくありません。

ここでは、実務でよくある落とし穴と注意点を整理します。

セグメンテーションが粗く、意味をなさないケース

「性別」「年代」など表面的な分類に留まると、実際のニーズや行動と結びつかないセグメントになりがちです。

行動特性・価値観・ライフスタイルなど、実際の意思決定に影響する要素を軸に分けることが重要です。

ターゲットを絞りすぎて機会損失になる例

明確なターゲティングは必要ですが、絞り込みすぎることでマーケットが極端に小さくなり、成果につながらないこともあります。

・ 刺さる人はいても数が少ない

・ 認知フェーズで接点が広がらない

ターゲットの「核」は絞りつつも、周辺層も含めた設計や訴求の幅を持たせる視点が必要です。

ポジショニングが独自性を欠いて埋もれる危険性

STP戦略の肝は「自社ならではの立ち位置を取ること」です。しかし、競合とほぼ同じポジショニングになってしまうケースは非常に多く見られます。

・ マップ上で他社と完全に重なっている

・ 顧客にとって「それが何になるのか」が不明瞭

差別化は顧客の視点に立った「意味のある違い」である必要があります。

【ブランディング・マーケティングに関するご相談・お問い合わせはこちら】

まとめ|STP戦略を軸にしたマーケティングは「選ばれる理由」をつくる

STP戦略は、ただのマーケティング理論ではありません。顧客を深く理解し、自社の提供価値を明確にし、他社との違いを伝えるための構造的アプローチです。

情報過多・選択肢過多の現代において、「誰に」「何を」「どう伝えるか」が曖昧なままでは、顧客に選ばれる理由をつくることはできません。

・ ターゲティングで優先度の高い層に集中し

・ ポジショニングで価値の差別化を図る

この一連の設計が、商品・サービス・ブランドの強さを生み出します。

Oz linkでは、STPの戦略設計だけでなく、それに基づいた施策設計(コンセプト策定・広告・LP・SNS方針)までを一貫して支援しています。

「誰にも届かない施策」ではなく、「選ばれる理由から逆算されたマーケティング」を実現したい方は、ぜひ一度無料相談にてお困りのことなどをお聞かせください。

■あわせて読む

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『マーケティングコンサルティングとは?支援内容・選び方・成功事例までわかりやすく解説』

『マーケティング支援とは?支援内容・会社の種類・選び方をわかりやすく解説』

『Webマーケティングとは?意味・手法・最新トレンドまで初心者向けにご紹介』

『【5STEP】ブランディングの方法とは?種類・メリット・成功ステップを徹底解説』

『集客戦略とは?成果を出す設計手順と施策選定のポイントを事例つきで解説』

『マーケティング会社とは?依頼する前に知っておきたい基礎知識』

『デジタルマーケティングの成功事例を徹底解説|戦略設計〜実行まで成果を出す企業の共通点とは?』

『Webマーケティングの流れとは?初心者でも実践できる全体プロセスを徹底解説』

『中小企業の集客を成功させる方法とは?低予算でも成果を出す戦略と実践施策を解説』

『TAM・SAM・SOMとは?市場規模の考え方と違いを図解でわかりやすく解説』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> Oz link Group執行役員CMOのX

とは?マーケティングで信頼を得るための必須要素を解説.jpg)