knowledge ナレッジ

採用戦略とは?成功企業が実践する5つの基本ステップと設計フレームを解説

近年、採用市場では企業間の競争がますます激しさを増しています。

特に新卒採用においては、学生の価値観や志向が多様化し、企業側が一方的に選ぶ時代から、相互理解と共感が重視される時代へと変化してきました。

そのような中で、限られたリソースの中で成果を出すためには、なんとなく採用活動を行うのではなく、戦略的な視点を持って取り組むことが求められています。

たとえば、インターンシップや会社説明会を実施する場合でも、どのような目的で、どのタイミングで、誰に向けて行うのかといった設計次第で、得られる成果は大きく変わってきます。

本記事では、採用活動を成功に導くための戦略設計について、考え方や取り組み方をわかりやすく解説しています。マーケティングの視点も取り入れながら、実践できる内容をまとめました。

Contents

なぜ採用戦略が必要なのか

採用は単なる人員の補充ではなく、経営・組織・事業に直結する重要な戦略のひとつです。どれだけ優れた事業戦略が描かれていたとしても、それを実行する「人」がいなければ、計画は実現されません。

だからこそ、採用は経営資源の中でも最も本質的で、長期的な成果を左右する活動といえます。

経営戦略の一環としての採用

採用戦略を設計するということは、将来の組織像から逆算して「どんな人材が必要か」「その人材がどのように組織の成長を支えるか」を見極め、実行可能な計画に落とし込むということです。

特に経営環境が変化する中で、先を見据えた人材投資が、企業の持続的成長を支える基盤となります。

社内外エンゲージメント向上による組織価値の最大化

採用活動を起点に、企業ブランドの強化、社員の主体的な巻き込み、そして組織全体の活性化を同時に推進します。

人材獲得の枠を超え、採用活動を通じて社内外のエンゲージメントを高めることで、企業文化の浸透や社員ロイヤリティの向上を実現。求職者に対しても、強い魅力と一貫したブランドメッセージを発信することが可能です。

このような取り組みは、単なる採用の成果にとどまらず、長期的な視点での企業価値の向上に直結します。

採用活動は企業ブランディングの重要な機会

また、採用活動は外部に向けたブランディング施策としての側面も持っています。

求職者は企業の情報を積極的に収集し、耳を傾ける状態にあります。このタイミングで、自社の強みや文化を効果的に発信することで、企業イメージの向上やファン形成に寄与します。

これは、将来の顧客やパートナーとの関係性構築にも繋がる、大きなビジネスチャンスといえるでしょう。

このように、採用は経営・組織・事業の三位一体で捉えるべき活動であり、短期的な施策ではなく、中長期の視点で戦略的に取り組むことが求められます。

■あわせて読む

『新卒一括採用のメリット・デメリットとは?成果につなげるための戦略的な活用法を解説』

『新卒採用を成功させる中小企業の共通点とは?課題と解決策を詳しく紹介』

採用戦略における5つの設計ステップ

採用活動を戦略的に進めるうえでは、「何を、どの順番で設計・実行していくのか」を明確にすることが重要です。

以下では、採用戦略プロジェクトとして、それぞれのステップについて具体的に解説します。

【Step 1】人材像の設計|誰を採るか

まず初めに必要なのは、「どんな人材を採用すべきか」を明確にすることです。

求める人物像を言語化し、学歴やスキルだけでなく、志向性タイプまで細かく定義します。曖昧な基準で進めてしまうと、ミスマッチのリスクが高まるため、ペルソナを設計するレベルでの人材像の設定が欠かせません。

また、同時に「どのような人材が競合企業に取られやすいか」も把握しておくことで、採用戦略全体におけるポジションが見えてきます。

【Step 2】バリュープロポジション設計|なぜ選ばれるのか

次に重要なのは、バリュープロポジションを設計し、「なぜ選ばれるのか」を明確にすることです。

競合と比較された際に、求職者にどう認知されたいのかを設計し、差別化ポイントを一貫して打ち出していきます。

たとえば、「挑戦できる環境」「成長機会」「柔軟な働き方」など、訴求軸は様々ですが、すべてを伝えるのではなく、貴社が定めた人材像に最も刺さるメッセージに絞ることが重要です。

■あわせて読む

『バリュープロポジションとは?意味や作り方、マーケティング成功事例まで徹底解説』

【Step 3】ジャーニーマップ設計|いつアプローチするか

いかに魅力的な企業であっても、出会うタイミングが遅ければ、すでに求職者が他社に決めてしまっているケースは少なくありません。

そこで、競合の動向を踏まえながら、自社がどのタイミングで求職者にアプローチすべきかを逆算して設計します。

特に早期化が進む新卒採用においては、インターンや会社説明会、リクルーター面談など、複数の接点をどの時期に配置するかが鍵を握ります。

【Step 4】コンテンツ設計|何を伝えるか

求職者が興味を持ち、志望度を高めるためには、どのような内容を、どのような体験で伝えるかを設計する必要があります。

これは「採用コンテンツ」と呼ばれる領域で、インターンシップや会社説明会、社員座談会、動画など、表現手段は多岐にわたります。

重要なのは、各ステップで伝えるべき情報をあらかじめ設計し、情報の出し方に一貫性とストーリー性を持たせることです。

【Step 5】プロセス設計|どうやって動かすか

最後のステップは、採用活動全体をスムーズに運用するための「プロセス設計」です。

どのフェーズで誰が何を担当するか、どうPDCAを回すか、ボトルネックをどう改善するかなど、実行力に直結する体制とプロセスを構築します。

現場が戦略を理解し、行動に移せるようにするには、明確な役割分担と情報共有の仕組みが不可欠です。ここが曖昧なままだと、せっかくの戦略も実行フェーズで形骸化してしまう恐れがあります。

採用戦略の設計に使える代表的フレームワーク【5選】

採用活動を効果的に設計するには、経験や直感だけで判断するのではなく、論理的なフレームワークに基づいて方針を組み立てることが重要です。

以下では、採用戦略の整理や設計に役立つ代表的な5つのフレームワークを詳しくご紹介します。

ペルソナ設計|人材像を具体化する

ペルソナ設計とは、採用したい人物像を「誰でもいい」から「このような人物に来てほしい」へと具体化するフレームワークです。

学歴やスキルだけでなく、志向性・価値観・キャリア観・行動特性などをもとに理想の人材像を描きます。

たとえば、「主体的に動けるタイプ」「社会課題への関心が高い」「変化を楽しめる志向」などを言語化することで、採用メッセージ・選考設計・評価基準に一貫性を持たせることが可能になります。

ジャーニーマップ|応募までの接点を構造化する

ジャーニーマップは、求職者の行動プロセスを【認知 → 興味 → 志望 → 応募 → 選考 → 内定承諾】と分解し、各フェーズで必要な情報と施策を設計するフレームワークです。

例)

例)SNS、就活サイト掲載、学内イベント出展、広告

例)採用サイトでの社員紹介、カジュアル面談、社員ブログ、短期インターン

例)長期インターン、会社説明会、現場社員との座談会、働き方やキャリアパスの説明コンテンツ

例)応募フォームの案内、応募意欲を後押しする動画や選考案内資料

例)ストーリー設計された面接、社員との接点、ポジティブフィードバック設計、選考中の情報提供(事業紹介・働き方紹介)

例)経営者・先輩社員とのクロージング面談、懇親会、配属予定先との接点設計、入社後のキャリア提示

このように、各フェーズで目的や求職者の心理状態に合わせて適切なタッチポイントを設計することで、一貫性のある動機形成と離脱防止が可能になります。

4P分析|企業の魅力を整理する

採用における4P分析は、企業が求職者に向けて自社の魅力を整理し、効果的に伝えるためのフレームワークです。具体的には、以下の4つの要素で構成されています。

■Philosophy(理念・目的):

自社の企業理念やビジョンを明確にし、求職者に共感を呼び起こすメッセージを伝えます。

■Profession(仕事・事業):

自社が提供する仕事や事業内容、求職者にどのような成長機会や挑戦を提供できるのかを示します。

■Privilege(特権・待遇):

給与や福利厚生など、求職者にとっての特典や待遇面を強調し、魅力的な労働環境を提供することを示します。

■People(人材・風土):

企業の文化や風土、組織の成長における人材の役割、チームとしての魅力を伝え、求職者に自社での働きやすさや働きがいを感じてもらいます。

これらの4Pを整理することで、企業が求職者に対してどのような魅力を提供できるのかを明確にし、採用活動をより効果的に進めることができます。

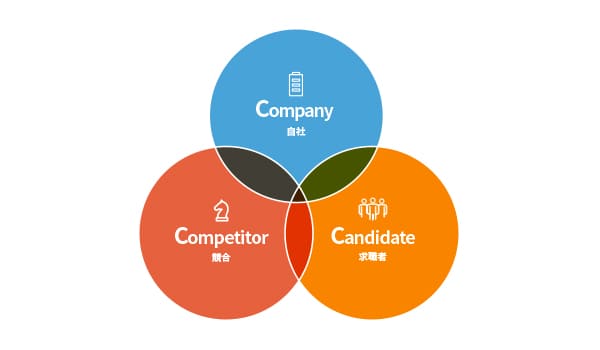

3C分析|自社・競合・市場を俯瞰する

3C分析は、「Company(自社)」「Competitor(競合)」「Candidates(求職者)」の3者を比較・分析し、自社の採用戦略における差別化ポイントや打ち出すべき魅力を見極めるためのフレームです。

例)

自社:実際に若手が活躍している組織風土がある

競合:同じような成長性を打ち出しているが裁量が小さい

求職者:やりがいと成長の両立を重視している

このような状況であれば、「早期から挑戦できる環境」などの訴求が響く可能性があります。市場の中での立ち位置を客観的に整理することが、的確なポジショニング設計につながります。

SWOT分析|強みと課題を整理して戦略につなげる

SWOT分析では、採用活動における内部要因(Strength/Weakness)と外部要因(Opportunity/Threat)を明確にし、戦略設計や改善に役立てます。

例)

Strength(強み):社員の熱量や文化的な一体感

Weakness(弱み):採用に割けるリソースが限られている

Opportunity(機会):貴社の人材像がSNSに強く反応する傾向

Threat(脅威):同業他社が採用に大きな投資をしている

このように分析することで、戦うべき市場・訴求軸・改善すべきポイントを戦略的に整理できます。

■あわせて読む

『【図解】戦略的な採用活動を実現するためのフレームワーク6選|成果につながる設計手法を解説』

企業規模別に見る採用戦略の考え方

採用市場において、企業が置かれている状況や使える資源は規模によって大きく異なります。

求職者から見た印象やリーチ力、魅力の伝え方も変わってくるため、企業規模ごとに戦略の設計・優先順位を最適化することが重要です。

以下では、「大企業」「中堅・中小企業」「ベンチャー企業」の3つに分け、それぞれに適した採用戦略の方向性を整理します。

大企業|認知とブランド資産を活かす中長期戦略

大企業の強みはすでに一定の認知度とブランド信頼が構築されていることです。

そのため、「まず知ってもらう」フェーズには大きなコストをかけずとも、エントリー母集団を確保できる場合が多くあります。

その反面、「選ばれる理由」が他社と似通ってしまい、個性に欠けるという課題を持つこともあります。

したがって、大企業においては自社らしいバリューを深く伝え、カルチャーマッチ度の高い求職者を見極めることが重要です。

また、中長期的なタレントプール形成や大学との連携強化など、時間をかけて関係性を築く戦略とも相性が良く、年間を通じた採用設計が可能です。

中堅・中小企業|差別化と訴求軸の明確化がカギ

中堅・中小企業では、知名度や露出の少なさから「まず知ってもらうこと」が大きな壁となることが多くあります。

だからこそ、採用戦略の第一歩はどんな求職者に、どんな魅力で選んでもらいたいかを明確にすることです。

強みとなる要素はさまざまです。たとえば「社長と距離が近い」「若手が主役の文化」「複数事業を通じたキャリアの広がり」など、企業ならではの魅力を人材像に合わせて言語化・ストーリー化することで、他社との違いを伝えることができます。

また、求職者と接点を持つためには、インターンやリクルーター面談を早期から展開するなど、先手を打った設計も効果的です。

ベンチャー企業|スピード重視の動機形成が成功のカギ

ベンチャー企業においては、「人材が採用できるかどうか」が事業成長に直結します。そのため、採用活動にもスピードと精度が求められます。

人材像も明確に絞り込み、限られた接点の中でいかに「共感」と「納得感」を持たせるかが成功の鍵です。

人物像・バリュープロポジション・コンテンツ設計によって、志望度の高い求職者との早期接点・アトラクトが重要だとされています。

また、選考の段階ごとに「誰が」「どのような役割で」求職者に関わるかを明確に設計し、動機付けを一貫して高めていく運用が重要です。

例)

①1次面接で親近感をつくる

②社員面談で未来像に重ねる

③最終面接で意思決定を後押しする

このような、シナリオ型の選考体験が、ベンチャー採用の武器となります。

まとめ|戦略なき採用から脱却し、勝てる設計を

採用市場が激しさを増す中で、成果を上げている企業の多くは、単なる母集団形成や認知施策にとどまらず、採用活動そのものを「経営戦略の一部」として捉え、丁寧に設計・実行しています。

どのような人材を、どのような価値軸で、いつ・どのように惹きつけていくのか。その方針を明確にし、一貫性のある体験として設計することで、志望度の高い求職者との出会いが生まれやすくなります。

大切なのは、これまでの延長では見落としてしまう要因も含め、構造的な視点やデータに基づいた戦略的アプローチを取り入れていくことです。

組織の未来に必要な人材を見極めるためにも、採用の在り方を今一度見つめ直してみることが、次の一歩につながるかもしれません。

採用戦略に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください

「今の採用の進め方が本当に最適なのか見直したい」

「採用が属人的になっていて、組織として仕組み化したい」

「戦略を立てたつもりでも、成果につながっていない」

そんなお悩みを感じている方に向けて、弊社Oz linkでは採用戦略の設計から、具体的な実行・改善まで、状況に応じたご提案が可能です。現在の採用体制や方針を一緒に整理しながら、より良い設計の方向性を見つけていければと考えております。

■あわせて読む

『新卒採用が難しいと感じる採用担当者へ|原因と具体的な5つの対策』

『新卒採用を成功させる中小企業の共通点とは?課題と解決策を詳しく紹介』

『採用ターゲットの決め方3ステップ|意味・メリット・注意点を解説』

『2027年卒に向けた新卒採用トレンドとは?企業が押さえるべき最新動向と実践ポイント』

『新卒採用の単価とは?費用相場とコスト削減の考え方を解説』

『新卒採用における母集団形成の重要性と成功のための戦略』

『新卒採用の広告戦略とは?応募につながる伝え方と採用までの流れを解説』

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『【2026年版】ブランディング会社ならOz link|競争優位性を確立するための最適支援』

『中小企業の集客を成功させる方法とは?低予算でも成果を出す戦略と実践施策を解説』

『新卒一括採用のメリット・デメリットとは?成果につなげるための戦略的な活用法を解説』

『なぜ新卒採用は難しいのか?課題の本質と成功企業の戦略を解説』

『成果につながる採用ノウハウとは?マーケティング視点で徹底解説』

『採用基準とは?評価項目の作り方と面接判断をぶらさない設計ポイントを解説』

『採用戦略コンサルとは?支援内容・費用・会社選びのポイントまで徹底解説』

『中小企業の採用戦略|限られたリソースで優秀な人材を採用するための実践的アプローチ』

『新卒採用の戦略設計とは?マーケティング視点で成果を出すための5つのステップ』

『新卒採用の目的とは?企業が取り組む本当の理由と設計のポイントを解説』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> Oz link Group執行役員CMOのX