knowledge ナレッジ

採用マーケティングとは?ターゲット設計から施策・実行まで戦略的に進める5つのステップ

近年、採用活動において「応募数は確保できているものの、求める人材像にマッチする学生からのエントリーが少ない」、「選考途中での辞退が続き、内定承諾まで至らない」といったご相談をいただく機会が増えています。

媒体出稿やイベント開催など、従来の施策を行っていても思うような成果に繋がらないという課題感は、業種や企業規模を問わず広がっている印象です。

そのような状況の中で、改めて注目されているのが「採用マーケティング」という考え方です。

これは、採用を単なる人員補充の手段としてではなく、「誰に対して、どのような価値を、どのような手段で届けるのか」を戦略的に設計するアプローチを意味します。

求職者の行動が多様化する現在において、マーケティング視点を取り入れることで、より質の高い出会いや選考プロセスの最適化が可能になります。

本記事では、採用マーケティングの基本的な考え方とともに、5つの設計ステップに沿って、成果に繋がる実践的なポイントを解説します。

加えて、具体的なチャネルや施策の選び方、実際の成功事例についてもご紹介しますので、自社の採用活動を見直す際の参考として、ぜひお役立てください。

Contents

なぜいま、採用マーケティングが重要なのか

採用活動を取り巻く環境は、年々複雑化しています。求職者は多様な情報に触れる中で、企業の選定により慎重になっており、単に募集を出すだけでは「選ばれる企業」になることが難しくなってきています。

こうした変化に対応するためには、企業側も従来の手法を見直し、より戦略的に採用活動を設計する必要があります。

求職者の情報接触行動の変化

求職者は、企業の情報を様々なチャネルから収集しています。就職サイト、SNS、口コミサイト、動画などを複合的に活用しながら、企業の文化や雰囲気まで含めて比較・検討しているのが現在の実態です。

そのため、求職者が触れるあらゆる情報接点において、整合性と魅力のあるメッセージを届けることが求められます。

企業側のメッセージ設計力が問われている

求職者の価値観が多様化する中で、「安定」や「成長」といった一般的なワードだけでは刺さらない時代になっています。

自社がどのような価値を提供できるのか、なぜ今その企業で働く意義があるのかを明確に言語化し、適切なタイミングとチャネルで伝えることが、採用の成果を大きく左右します。

採用もブランディングと捉える時代へ

採用活動は、単に人材を獲得するためだけのものではありません。

求職者との接点を通じて、企業のブランドや価値観を社外に発信する「ブランディング活動」の一環でもあります。

こうした認識のもと、採用活動全体をマーケティング視点で設計する企業が増えています。

採用マーケティングの5つの基本ステップ

採用マーケティングを効果的に機能させるには、全体像を構造的に捉えた上で、段階ごとに施策を設計することが不可欠です。

特に、戦略と現場を結びつける5ステップで、採用活動に一貫性と成果が生まれやすくなります。

【Step 1】人物像|「採用したい人材」を具体的に描き出す

まずは、どのような人物を採用したいのか、採用の軸を明確にすることが出発点です。

ここでは、学歴やスキルなどの表面的な情報だけでなく、価値観や意思決定の傾向といった心理的特性まで含めて、採用したい人材像を丁寧に言語化することが求められます。

たとえば、「人の役に立ちたい」「結果を出して評価されたい」「自由な発想を大切にしたい」など、求職者が企業を選ぶ際に重視する志向のタイプを理解することで、より精度の高いターゲット設定が可能になります。

また、同じ人材を狙う他社(いわゆる採用競合)の傾向を把握することで、自社が目指すべきポジションも明らかになります。

誰をターゲットとするかが、以降の全ての設計の起点となります。

【Step 2】バリュープロポジション|「なぜ選ばれるのか」を明確化する

次に重要なのが、「自社が選ばれる理由」を定義するポジショニングの設計です。

同じような業界・規模の企業が並ぶ中で埋もれないためには、理想とする企業像と求職者が求める価値との接点を見極め、自社ならではの魅力を言語化することが不可欠です。

たとえば、「圧倒的な成長環境」「裁量のある働き方」「世の中への影響力」といった自社の魅力を、単なる魅力の羅列で終わらせるのではなく、企業としてこれまでどのような歴史を歩み、現在どのような立ち位置にあり、今後どんな未来を目指しているのかといったストーリーの中で位置づけて伝えることが重要です。

このように、自社の過去・現在・未来の流れの中で魅力を整理することで、求職者にとっての「他社とは異なる魅力」がより明確に伝わるようになります。

■あわせて読む

『バリュープロポジションとは?意味や作り方、マーケティング成功事例まで徹底解説』

【Step 3】ジャーニーマップ|「最適な採用活動時期」を設計する

採用活動における「いつ・何を伝えるか」という設計は、成果に直結する重要な要素です。

優秀な人材ほど早期に動き出すため、競合よりも早いタイミングで接点を持つことが大きな差になります。

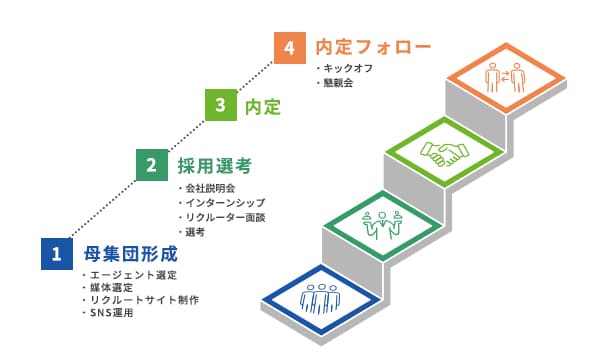

年間を通じたスケジュールを逆算し、会社説明会・インターン・面接・内定フォローの各タイミングにおいて、最適な訴求内容とコミュニケーション手法を設計することで、着実に志望度を高めることが可能になります。

【Step 4】コンテンツ|インパクトのあるイベント・コンテンツ設計

求職者がその企業に魅力を感じるかどうかは、接点での体験によって大きく左右されます。

そこで、インターン・会社説明会・パンフレット・就職サイト・動画など、各接点に応じたコンテンツ設計が求められます。

特に、インターンや会社説明会は単なる情報提供の場ではなく、企業理解や動機形成のきっかけとなる重要なフェーズです。段階ごとに伝える内容を切り分けることで、興味から志望、そして内定承諾へとスムーズに導くことができます。

【Step 5】プロセス設計|継続的な戦略の最適化とミーティングの重要性

採用戦略を確実に実行に移すには、現場で再現可能な運用体制が必要です。

面接官の役割設計、選考フェーズごとの動機づけ方針、進捗管理と振り返りの仕組みなどを明文化し、属人化を防ぐ体制を整えることがポイントとなります。

また、日々変化する採用市場や応募者動向に応じて柔軟に戦略を見直せるよう、ミーティングなどを通じてPDCAを回す習慣を組み込むことで、持続的な改善と成果の最大化につながります。

■あわせて読む

『採用戦略とは?成功企業が実践する5つの基本ステップと設計フレームを解説』

『採用ターゲットの決め方3ステップ|意味・メリット・注意点を解説』

採用マーケティングにおける主要チャネルと施策

採用活動における人物像やメッセージが明確になったら、次に重要になるのが「どのチャネルで、どのような施策を展開するか」という設計です。

求職者が情報を得る手段は年々多様化しており、チャネルごとの役割や特性を理解し、目的に応じて使い分けることが成果に直結します。

就活サイト・採用サイトなどのWeb施策

求職者が企業について詳しく知りたいと考えたとき、まず訪れるのが就活サイトや採用サイトです。

ここでは、「なぜこの会社に入るべきなのか」「どのような人が働いているのか」などを、ビジュアルと文章で丁寧に伝える必要があります。

また、パンフレットやPDF資料などは、説明会や面談後の情報補完として効果的です。オフラインとオンラインをつなぐタッチポイントとして、ストーリー性のある構成が求められます。

SNS・動画・ブログなどのオウンドメディア施策

日常的に使用されるSNS(Instagram、X、YouTubeなど)は、企業文化や働く人の雰囲気を伝えるのに適しています。

また、WantedlyやLinkedInを活用して、プロジェクト事例や社員インタビューを発信することで、採用ターゲットとの価値観接点を自然に生み出すことができます。

スカウト・広告・イベントなどの接点形成施策

ダイレクトリクルーティングやWeb広告を活用することで、特定のターゲット層に対して能動的に接点を持つことが可能です。

特に、設計されたスカウト文面や広告クリエイティブは、接触後の反応率や歩留まりに大きく影響します。

また、学内説明会・合同説明会などのオフラインイベントでは、「人と会う」体験を通じて第一印象を形成するため、参加する社員の役割設計や発信内容の一貫性が重要になります。

体感型インターンシップや会社説明会などの魅力訴求施策

採用初期段階での動機形成には、体験を通じた魅力訴求が効果的です。

インターンシップや会社説明会の場では、仕事内容の紹介にとどまらず、「誰と、どのように働くか」を実感できる構成にすることで、志望度が高まります。

たとえば、実際のプロジェクトへの参加型ワークや、社員との対話を通じて仕事観を深掘りするプログラムなどが効果的です。単に情報を伝えるのではなく、「共感」と「納得」を得る場として設計することがポイントです。

■あわせて読む

『新卒採用の広告戦略とは?応募につながる伝え方と採用までの流れを解説』

成果を出す企業が実践する採用マーケティングの工夫

採用マーケティングに取り組む企業が増える中で、実際に成果を上げている企業にはいくつかの共通点が見られます。

基本的な設計フレームを踏まえたうえで、より現場に即した工夫や配慮を加えることで、採用活動全体に一貫性と説得力が生まれています。

以下では、そうした取り組みの中でも特に効果的な事例をご紹介します。

ペルソナ設計から逆算したコミュニケーション設計

成果を上げている企業では、採用ターゲットにあたる人物像をより深く具体的に捉えています。

たとえば、学歴やスキルだけでなく、価値観やモチベーションの傾向、情報収集の行動特性までを整理し、その人物にどのような内容を、どのタイミングで届けるべきかを丁寧に設計しています。

そのようにターゲットの行動や心理を理解したうえで、伝える内容や接点を逆算することで、応募から選考、内定に至るまでの接触体験に一貫性が生まれます。

採用フェーズに応じた魅力訴求のシナリオ

選考が進むにつれて、求職者が重視する情報も変化していきます。

そのため、初期は会社の雰囲気や人の魅力を重視した発信を行い、中盤以降は成長性やキャリアパス、最終フェーズでは具体的な働き方や関わるプロジェクトなどに焦点を当てるといったシナリオ設計が有効です。

このように、選考段階ごとに伝えるべき情報を丁寧に整理していくことで、求職者の志望度を自然と高めることができます。

面接官の役割と動機形成設計

面接の場は単なる選考の場ではなく、求職者と企業がお互いを深く知る大切な接点です。

そのため、面接官一人ひとりが「どのような役割を担うか」を意識した設計が、動機形成の観点でも効果的に働きます。

たとえば、初回面談では「安心して話せる空気づくり」を担い、中盤では「価値観に触れる対話」を重視し、最終段階では「迷いを払拭するメッセージ」を届けるなど、選考フローに沿って適切なコミュニケーションを計画していくことがポイントです。

入社後のギャップを防ぐ一貫したストーリー展開

求職者にとって、入社後のミスマッチは大きな不安要素です。

そのため、採用活動の初期接点から内定フォロー、そしてオンボーディングに至るまで、伝えるメッセージや体験に一貫性を持たせることが、信頼感の醸成につながります。

たとえば、「若手にも裁量がある」ことを打ち出す場合には、インターンや会社説明会で実際のエピソードを伝え、面接でも同様の価値観に触れる時間を設けるなど、求職者の体験が繋がっていることが重要です。

まとめ|採用活動をより戦略的に整えていくために

採用活動を取り巻く環境が大きく変化する中で、従来の手法だけでは成果が出にくくなってきています。

応募数を確保することだけが目的ではなく、「誰と出会い、どのように志望度を高め、納得して入社してもらえるか」という視点がますます重要になっています。

そのような背景において、採用マーケティングは、戦略的に採用を見直すうえで有効なフレームとなります。

人物像、バリュープロポジション、ジャーニーマップ、コンテンツ、プロセス設計という5つのステップを丁寧に設計し、実行に落とし込んでいくことで、採用活動における“質”と“スピード”の両立を実現することができます。

採用活動のご相談は、お気軽にお問い合わせください

採用マーケティングに関するお悩みや、自社の現状に合った設計の進め方など、少しでも気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

弊社Oz link(株式会社オズ・リンク)では、戦略設計から施策実行まで一貫したご支援を行っております。

貴社の採用活動が、より確実に成果につながるよう、丁寧にサポートさせていただきます。

■あわせて読む

『新卒一括採用のメリット・デメリットとは?成果につなげるための戦略的な活用法を解説』

『新卒採用のメリットとは?企業が今こそ取り組むべき理由と成功のポイント』

『採用ブランディングとは?企業の魅力で人材を惹きつける戦略と成功のポイント』

『2027年卒に向けた新卒採用トレンドとは?企業が押さえるべき最新動向と実践ポイント』

『新卒採用の単価とは?費用相場とコスト削減の考え方を解説』

『中小企業の採用成功のポイントとは?限られたリソースで理想の人材を確保する方法』

『新卒採用の広告戦略とは?応募につながる伝え方と採用までの流れを解説』

『採用ターゲットの決め方3ステップ|意味・メリット・注意点を解説』

『【2026年版】デジタルマーケティングコンサルならOz link|戦略設計から実行・改善まで一気通貫で支援』

『成果につながる採用ノウハウとは?マーケティング視点で徹底解説』

『採用基準とは?評価項目の作り方と面接判断をぶらさない設計ポイントを解説』

『採用戦略コンサルとは?支援内容・費用・会社選びのポイントまで徹底解説』

About me

この記事を書いた人

Oz link 編集部

デジタル戦略を中心にクライアントを成功へ導くマーケティングコンサルティングエージェンシー株式会社Oz link(オズ・リンク)。顧客起点の科学的マーケティングを一気通貫で支援することで、企業の持続的な成長を実現します。ブランディングやマーケティング全般、プロモーションや営業活動における課題解決をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

> ご相談・お問い合わせはこちら> Oz link Group執行役員CMOのX